わたしがわたしでよかった。

心からそう思えますように。

3月はシーズン3のまとめ回。

「わたしを生きる」というテーマでのお話会でした。

今年度最後とあってか、参加者のみなさん同士すっかり打ち解けて

始まる前からお話がはずんでいます。

BARの方はいつもの乾杯からスタート🍷

なぜ「わたしを生きる」がテーマなのかと言うと、

子どもの自己肯定感を育むためには、わたしたち親の自己肯定感が重要だからです。

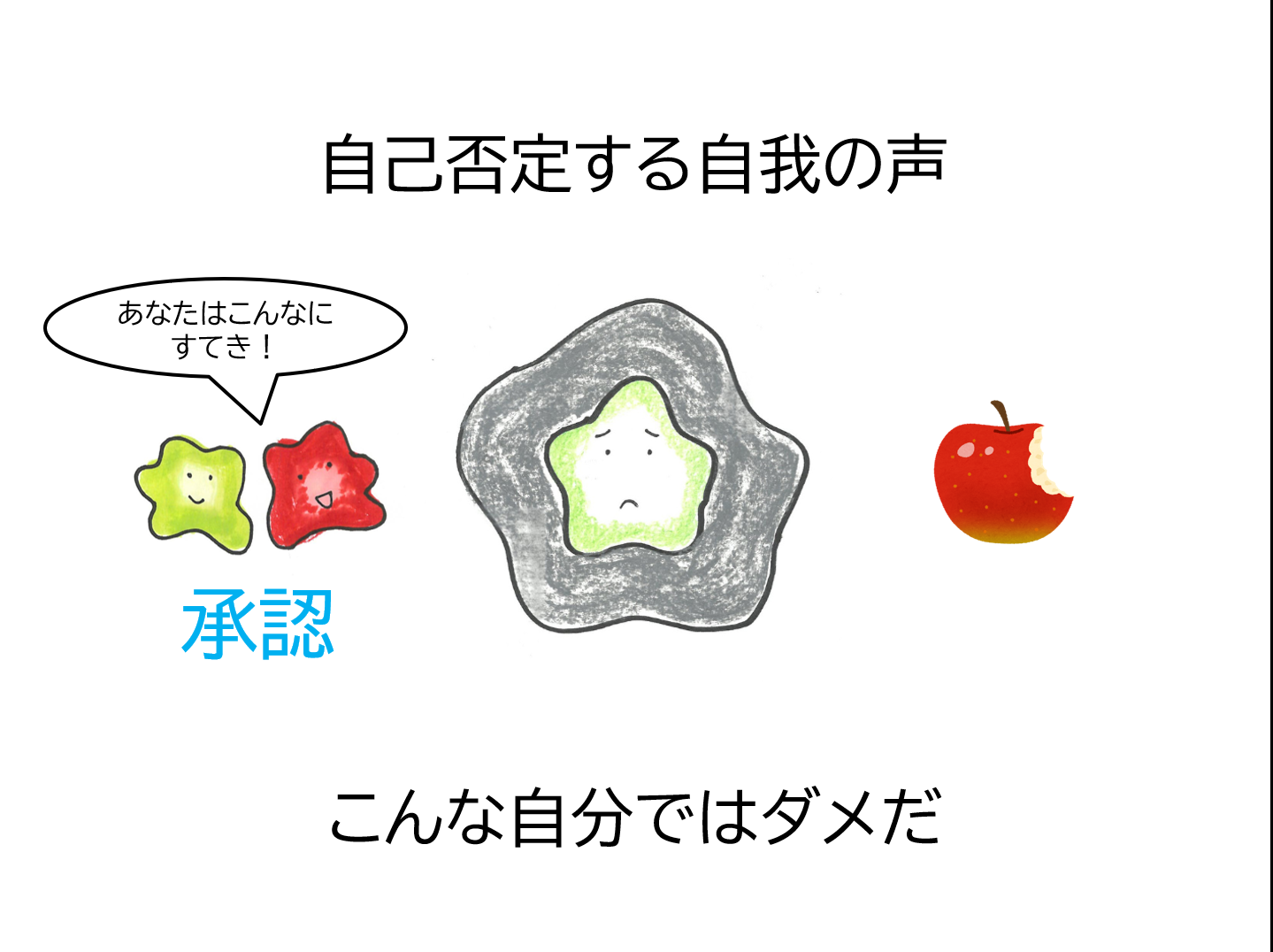

わたしたちはたいてい、気づけば自己否定しています。

常に他の人と比較して、

「自分には能力が足りない」

「子育てがうまくいかない」

「もっとがんばらなければ」

「もっと、もっと」

このように、自分の足りない部分にフォーカスして、ダメ出ししています。

これは自分の中に「こうするべき」「こうでなければ」という

「べき」「ねば」があるから。

そして、その「べき」「ねば」は価値観、正しさとして持っているので、

同じことを目の前の子どもに対しても思ってしまうというわけです。

例えば、

「効率的に仕事するべき」

という「べき」を持っていると、子どもに対しても

「なんでもっとさっさとできないの!!」

と、否定的な態度をとってしまいますよね。

ですので、自分に対する否定的な見方は、

実はそのまま子どもにも向けてしまっているものなのです。

当然、子どもは自己肯定感を下げてしまいます。

そういうわけで、子どもの自己肯定感を育むためには、わたしたち親の自己肯定感が重要なのです。

まずは親であるわたしたちが

「わたし」を生きましょう。

自己肯定感を持っている人は、「わたし」を生きている人です。

あるがまま、このまんまのわたしでいいんだ、と思えている人です。

何かができるとか、たくさん持っているとか、

そういうことで自信を持つのも悪くはありませんが、

それよりも「わたし」という存在そのものがすばらしいんだ、と、

その存在に自信を持つことが、ゆるがない自信、自己肯定感となるのです。

人と比べて能力が劣ろうとも、持っているものが少なくとも、

それは外側の世界の狭いものさしで測ったものにすぎません。

自分の内側にある、いのちの価値。

この世界で自分は一人だけ。

たった一人のかけがえのない存在なのです。

自己否定から抜ける方法

①人の力を借りてみましょう

とはいえ、つい自己否定していまいますよね。

わたしたちは幼い頃から、親や社会によって

たくさんの「べき」「ねば」を身につけて育っていますから、

それはそれは強固なのです。

りんごの絵をぱっと見た時、まず目が行くのは欠けているところ。

実の部分はたくさんあるのに、かじってなくなったところばかり気になってしまうのです。

自分自身も同じ。

いいところはたくさんあるのに、ダメなところばかりが気になってしまうのです。

そこで、

自己否定から抜け出す方法を2つ、ご紹介します。

1つ目は、他者の力を借りること。

シーズン3の第1回目でやった「承認」をしてもらうのです。

一言でいうと、信頼できる周りの人に、自分のいいところを伝えてもらうこと。

自分ではなかなか自分自身のよさを見つけることができなくても、

周りの人から見ると、あなたのいいところはたくさん見えています。

それを伝えてもらうのです。

詳しくは1月のブログをご覧ください。

【子育てカフェ&BAR】3‐①人を勇気づける「承認」のチカラ

他者から承認してもらうことって、めちゃくちゃうれしい体験ですよね。

自分のよさや、がんばりを認めてもらえることは、自分を受け入れてもらう体験となります。

最初は「いやいや、わたしなんて」と思うかもしれませんが、

承認を重ねていくうちに、だんだん自分でも「そうかも」と思えるようになります。

りんごの欠けている部分ばかり見ていたのが、

たくさん残っているりんごの実の部分も見えてくるようになります。

自分のいいところを見ることは、決して傲慢なことではなく、

あるがままの自分をそのまんま見ていく練習なのです。

自己否定から抜ける方法

②神さま視点で自分を見る

そして、もうひとつの方法は「神さま視点で自分を見る」です。

自分の中にいる、神さまのような、やさしいお母さんのような、受容的なものの見方で自分自身を見るのです。

自分を否定する声が頭の中に聞こえてきたら、

まずはその声を「そう思うんだね」「そんなふうに感じるんだね」と受け入れます。

そして、「がんばらなくてもいいんじゃよ」「ゆっくりでいいんじゃよ」などのように、

「べき」「ねば」ゆるめ、自分をゆるしてあげるのです。

こちらもシーズン3の第2回目で詳しくやりました。

内容はこちらをご覧ください。

【子育てカフェ&BAR】3‐② どんなわたしでも、100点満点

心理カウンセラーの野口嘉則さんによると

人間関係で最も重要なのは、自分自身との関係であり、

それは「見つめる自分」と「見つめられる自分」の関係であるといいます。

もしも、「自分を見つめる自分」が手厳しいと、なにかにつけ「こんな自分じゃダメだ」「こんな自分って情けない」と感じちゃいますよね。

そうなると、自分との関係はあまり良くないことになります。

逆に、「自分を見つめる自分」が受容的だと、どんなときの自分もありのままに受け入れることができます。

そうなると、自分との関係が素晴らしくいいということになります。

この状態を「自己受容」っていうんですね。

自分を見つめる自分が、神さまのような受容的なまなざしでいると、

なんだか心がほっとして、

「こんな自分でいいんだな」

「わたしはわたしで大丈夫」

と、安心感が心に広がっていきます。

この状態が「自己受容」です。

自分をまるごと受容することで、自己肯定感が育まれます。

ひいては、自分の子どもの自己肯定感も勝手に育くまれていくのです。

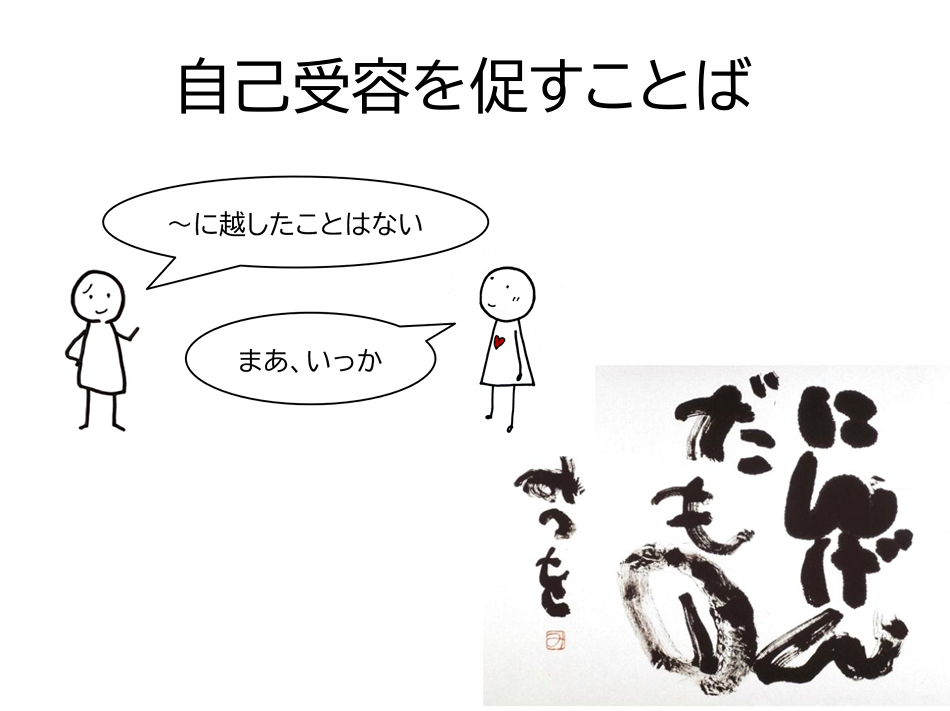

自己受容をうながす言葉

最後に、日常の中で思い出したらさっと使える

自己受容をうながす言葉をご紹介します。

①「~に越したことはない」

「遅刻してはいけない」という自己否定が聞こえてきたら、

「間に合うに越したことはない」

と変換してみてください。

どうですか?

これは子育てカフェの参加者の方たちにとても好評だった変換ワードです。

自己否定がゆるまりますよね。

②「まあ、いっか」

こちらはさらに手放した感がある言葉です。

いつまでも自己否定を引きずらないで済みます。

ぜひ使ってみてください。

③「人間だもの byみつを」

ご存じ相田みつをさんの名言です。

この言葉には、人間の持つ弱さを包み込む、大きな大きな愛を感じます。

いいところも悪いところもまるっと包み込み、それが自分なんだ、それでいいんだ。

ダメな自分のままですばらしいんだ。

そう思える心が自己肯定感です。

自分をゆるし、子どもをゆるして、やわらかな心で生きていきたいものですね。

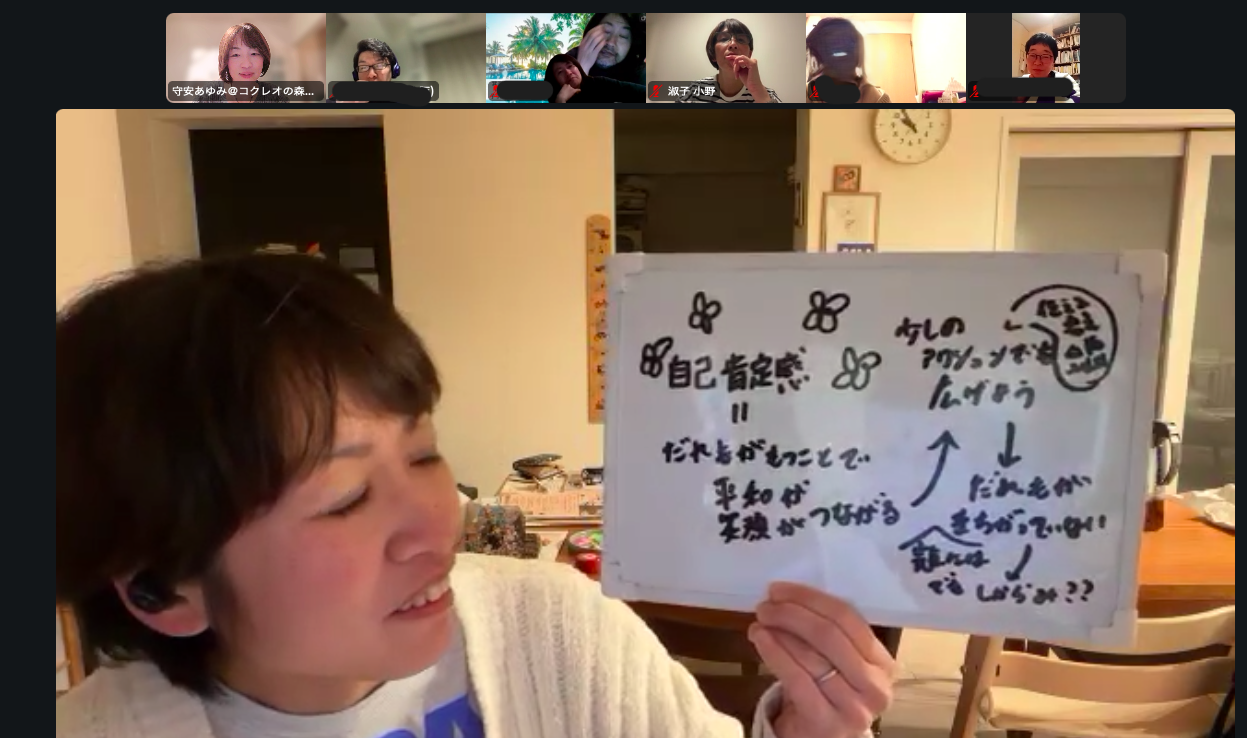

後半はお話会。

今感じていることを伝えあい、聴きあいました。

数名のグループに分かれて、ゆったり対話の時間。

今シーズン参加してみて、あるいは1年間参加してみての、

ご自身の変化やお子さんとの関係の変化を話してくださる方が多かったです。

感じたことをホワイドボードに書いて共有してくださった方も!

参加されたみなさんの気づきと感想

・子どもが生まれた時のあたたかい気持ちを思い出させていただきました。

・具体的な方法を知ることができて、よかったです。

・日頃は子育てに忙しく、自分の感情のフォーカスする時間がないので、こういう場はありがたいです。

・肩の荷が下りました。

・「こうあらねば」が手放せてきました。

・この1年、息子のことでしんどかったけれど、ここでみなさんと学ぶ中で、自分を見つめることができました。イライラすることがなくなり、おだやかに過ごせるようになりました。今を楽しめていると感じます。ありがたい時間をすごせたと感じています。

・大変だ大変だと思っている時間も、一歩引いて見てみると、子どもとの時間ってとても尊いんだと改めて感じました。

最後にみんなで「自己受容~」と言いながらポーズを♡

BARのみなさんの自己受容ポーズは結構ダイナミック!

最後に。

これまで数年間に渡り、子育てカフェのファシリテーターを務めてくださった

なおみさんが、このたびファシリをご卒業されることとなりました。

なおみさんの話される言葉に、たくさんの人がほっと安心し、元気になっていかれました。

また、なおみさんならではのコアな情報を惜しみなく共有してくださいました。

なおみさんの新しい人生の展開を、心からお祝いする気持ちでいっぱいです。

なおみさん、これまで本当にありがとうございました🌸

さて、

2024年度の子育てカフェ&BARはこれでおしまいです。

毎回、参加者のみなさんの気づきと感想のシェアタイムがすてきでした。

誰かの気づきが別の誰かの気づきを促し、その場全体が深まっていくのです。

この場はほんとうに、参加してくださったお一人おひとりと一緒につくりあげているんだなと感じずにはいられません。

今年1年間、延べ230名の方にご参加いただきました。

この場を借りて、お礼申し上げます。

そして、またぜひ4月から始まる新しい子育てカフェ&BARに、ぜひご期待ください。

(守安あゆみ)

わたしを生きる*子育てカフェ&BAR~子どもと一緒に育っていこう~

子育てカフェ&BARが一新!

How toよりも、あり方を深めることに特化していきます。

いよいよ2025年度からはより「自分自身」を深めていくフェーズに入っていきます。なぜ子どもではなく「自分自身」なのか。それは、わたしたち親自身が自分を受容し、あるがままの自分でいいんだと思えていることが重要だからです。自分の凸凹をゆるし、受け入れ、愛することはそのまま子どもをゆるし、受け入れ、愛することにつながります。子どもの自己肯定感を育むためには、わたしたち自身の自己肯定感が大事なのです。こうすれば自己肯定感が育まれます、というHow toは実は表面的なこと。もちろん必要なことではありますが、それ以上にその根っことなる「あり方」が大事なのです。

わたしを生きる人が増えていきますように。

そんな想いで引き続き続けていきます。ぜひご一緒してください。

シーズン1「尊重とつながり」

第1回 Being,Doing,Having

第2回 子どもの何を信じるのか

第3回 自分も人も大切にする「境界線」の引き方

第4回 家族システムという捉え方

シーズン2「現実は内面の投影」(以下、仮タイトルです)

第1回 対話

第2回 反応

第3回 パートナーシップ

第4回 投影

シーズン3「自己受容」

第1回 他者からの承認

第2回 自己承認

第3回 不完全を受け入れる

日 程:

子育てカフェ(土曜の昼)10:00-12:15

シーズン1 ①4/12 ②5/10 ③6/7 ④7/12

シーズン2 ①9/6 ②10/11 ③11/8 ④12/13

シーズン3 ①1/10 ②2/14 ③3/14

子育てBAR(木曜の夜) 20:00-22:00

シーズン1 ①4/17 ②5/15 ③6/19 ④7/17

シーズン2 ①9/18 ②10/16 ③11/13 ④12/18

シーズン3 ①1/15 ②2/19 ③3/19

詳細&お申込みはこちらから。

わたしを生きる*子育てカフェ&BAR~子どもと一緒に育っていこう~