こどもの森ですごした人たちは今・・・

こどもの森卒業生インタビュープロジェクト第14弾は、中学部第1期生でアニメーション制作関係のお仕事をされているすなおさんにお話を伺いました。

*本記事は、卒業生の語りをなるべく忠実に伝えることを大切にしています。そのため、成長の途上にある姿や、まだ言葉になりきらない思いも含めて、等身大の今をそのまま受け止めながら記録しています。

すなおさんプロフィール

- 2002年生まれ、23歳。社会人1年目。

- こどもの森学園在籍期間:小4~中3まで(2015~2017)

- 今の自分の生き方を表す言葉:「今を生きる」

入学のきっかけは「たまたま開いた新聞」

——なぜこどもの森へ入学されることになったのか、ということからお聞きしたいです。

はい。えっと、きっかけは小4のときです。担任の先生が、まあ、毎日説教する人でして。授業が始まってもずっと説教、みたいな。価値観の話っていうか、うーん、長くて、だんだん環境が嫌になって、「行きたくないな」って思ってたんです。で、普段は新聞なんて全然見ない母が、その日に限ってパッと新聞を見て、たまたま”まーちゃん”(当時の校長、NPO法人コクレオの森前代表理事の辻正矩氏)のインタビュー記事を見つけてくれて。「見学、行ってみようか」ってなって。で、家からも近くて、隣の市だったんで、「あ、行けるね」って。実際に行ってみたら、雰囲気が良くて、「これはいいかも」って。そのまま「ここにした」って感じです。

——最初に体験ってされました?

えっと、当時も1週間のお試しがあって、月曜から金曜までの5日間ですね。それに参加して、雰囲気とか、どういう感じかをまず見て。で、そのあと面談があって、いろいろ聞かれて、「入れるかどうか」っていう流れで、結果として入れた、ということです。

——面談のとき、「ここでやろう」って思えた決め手って何でした?

うーん……いちばんは「楽しそう」ですね。私はもともと、好きなことはやってたんですけど、「自分で選ぶ」ってことをあんまりしてこなかったところがあって。自分の意思を言うのもそこまで得意じゃなかった。だから、意見を言って、考えて、他の人の意見も尊重する、そういう環境に、たぶん惹かれたんだと思います。これはあとから考えると、なんですけど。当時は、もっとシンプルに「なんかいい感じ」「楽しそうだから入ってみたいな」っていう感覚でした。

「1期生」の手探りの日々

——在籍は4年生の2学期から中3までですね。

はい。5年くらい。で、私は中学部の1期生です。前例がほんとになくて、制度も「どうなってるの?」って感じでしたし、情報がとにかく少なくて。「どこから集めるの?」って、保護者やスタッフと一緒に探してた記憶があります。今年でちょうど10周年、って話を聞いて、ちょっと嬉しい感じです。

——2017年に教育機会確保法[*]が施行されたり、「多様な学び」への社会の空気も少し変わってきた時期だったかと思います。

そうですね。私は2018年に中学部を卒業したのでちょうど過渡期でした。でも、当時はまだ情報量が全然足りなくて。だから「この先どうする?」みたいな進学についての不安は常にありました。1期生で前例がない、って、その感じが強かったです。

[*] 教育機会確保法=「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」。不登校児童生徒や多様な背景を持つ児童生徒の増加を背景とし、必ずしも登校を目標とするのではなく、それぞれに必要な支援を実施し教育機会を確保し社会的な自律を目指すことを理念とする法律。2016年に制定、翌年施行された。

——進路を考えるうえで、いちばん悩んだのはどういうことでしたか?

模試です。平均偏差値が50で、私はそれを下回っていて、「行きたい高校はほぼ厳しいよ」って評価でした。こどもの森は「自由に学ぶ」っていう意味では全然劣ってないと思ってるんですけど、一般のカリキュラム的には弱い、っていうギャップを感じて。「このままだと、やりたいことができないかもしれない」っていうプレッシャーが大きかったです。

——そこからの動きは?

同級のケインが帰国生徒で、年齢的に1歳上、受験も早い。で、フリースクールやオルタナティブ・スクールだと(在籍する中学校での)内申点がつかないから、進学先として公立高校は基本的に難しくて、私立高校に絞るしかない。だから大阪の私立高校展に行って、情報を集めて、興味のある学校のオープンキャンパスに行って、話を聞いて、決めて、勉強を始める、って流れでした。私は1年目から、早めに動いてました。ギャップは早めに埋めないといけない、って分かってたので。

親とのやりとり――「親はスポンサー」

——ご家族のサポートはどうでした?

いっしょに学校を見に行ってもらったり、親の目線での意見も聞かせてもらったり。父からはずっと「親はスポンサーだから」って言われてて。要は、行きたいならスポンサーを納得させなさい、ってことですよね。押しつけにはしたくない親だったので、こっちから言わないと動かない。親も情報収集は手伝ってくれたりしたんですけど最終的に決めるのは私なので、だから私が「この学校はこういう特徴で、学費はこれくらい、進学実績はこう、クラブはこんな感じ」って、一種のプレゼンみたいに説明して、「私はここに行きたい」って言う。最終決定は自分。これはこどもの森で「自分で決める」を学んでたから、できたんだと思います。

——当時、どういう高校像を求めていたんですか。

一般の高校生活をしてみたかった、っていうのがまず一つ。それと、コンテンツに関わる仕事を見据えたときに、一定の学歴というか、大学の道は要るだろうな、っていう現実も見えていた。だから、「やりたいことを探せる」「楽しい」と感じられる学校を軸に、絞っていきました。

「”白”か“黒”か」じゃなく、いいとこ取り

——こどもの森の日常で、印象的なエピソードがあれば教えてください。

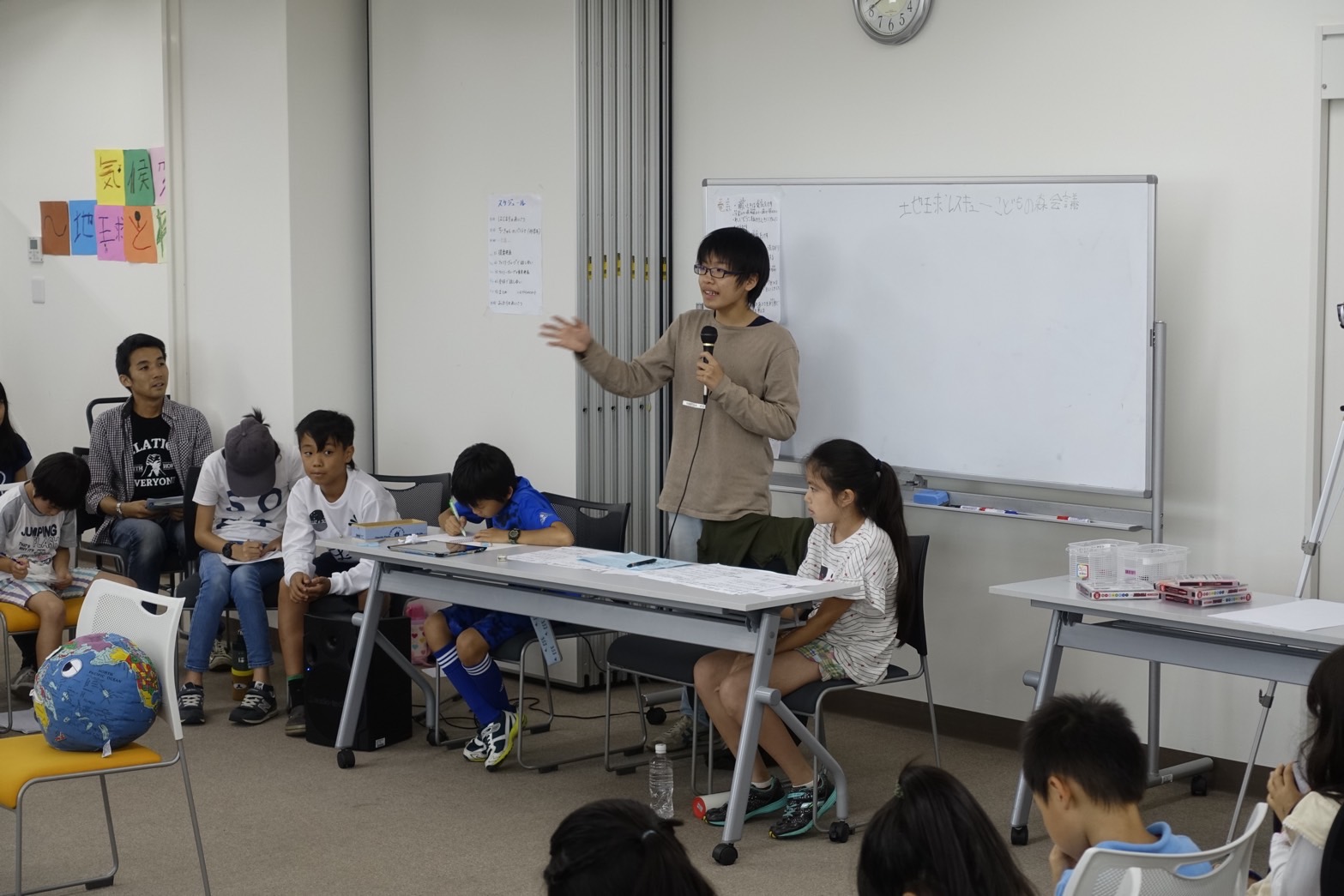

中学部の集会です。毎回、まとまらない(笑)。でも、多数決にしないで、全員の合意を目指すんですよ。白か黒か、じゃなくて、間を探す。「ここはこうしたら?」「これとこれを合わせたら?」って、いいとこ取りを考える。突拍子もない意見でも、いったん否定せずに出す。「じゃあ、できる形にするには?」って。時間はかかるけど、最後はなんとか落としどころに行く、みたいな。

——具体的な場面で言うと?

ピザパーティーがありました。ケインが「デリバリーで食べようぜ」って言って、でも予算的に無理で。「じゃあ、何だったらできる?」ってなって、手作りに。キッチンでみんなで作って、ちゃんとピザパーティーになった。あれは「否定しないで工夫する」っていう感覚がすごく分かる出来事でした。

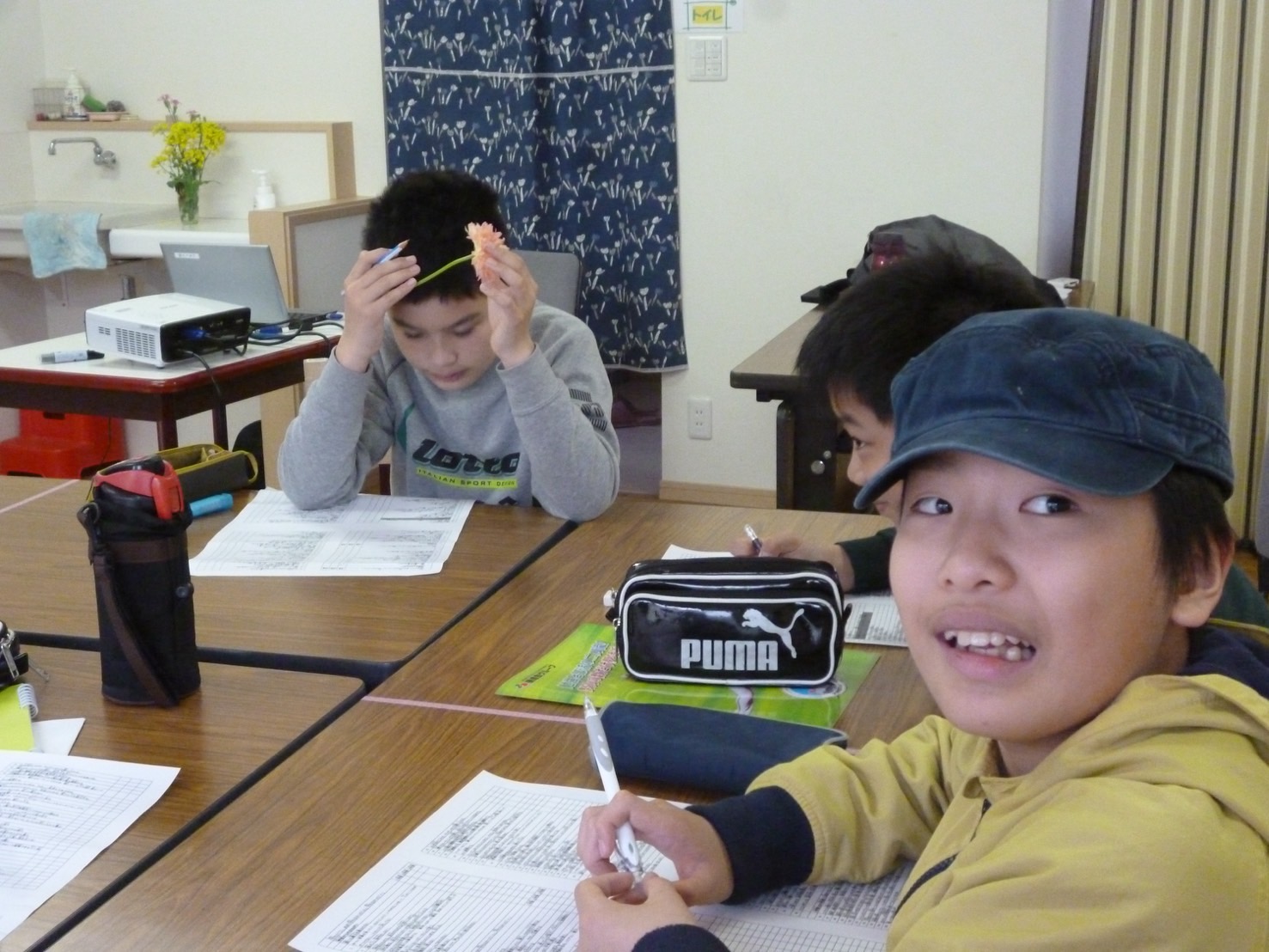

1期生の“わちゃわちゃ”な日々

——メンバーの個性も強かった?

強かったです。佐野っち(現校長のJUN)がまとめ役みたいになることもあったけど、全員まともじゃなかった、っていうか(笑)。うまくまとまらなくて、当時のスタッフを困らせたことも多かったと思います。私自身も、言わない人に「これ、どう?」って声をかけたり、暴走しそうなときに「ちょっと待って」って言ってみたり。うざかったかもしれないけど(笑)、一人の意見で場が突っ走らないようにするのは、全体にとって必要だな、って、当時からなんとなく思ってました。

——研修旅行はどんな感じでした?

韓国と台湾、2カ国に行きました。行き先はスタッフが決めてくれて、「じゃあ、みんなでやってね」って(笑)。食事、ホテル、交通、会計……って役割分担して、私はずっと会計。これが、ほんとに大変で。ホテル係が予算の倍のホテルを予約しちゃったり、食事係が「おいしいもの食べよう!」で予算3倍になりかけたり。「いや、予算守って!」って止める。ケンカもしたけど、最後は「ここを削って、ここは残す」で調整して、なんとかまとめる、っていう感じでした。男子4人でのわちゃわちゃもあって、ミホ(前校長の藤田美保氏)に怒られた記憶もあります。ミホにいたずらをして、逃げた、とか(笑)。でも、全体としては「限られた条件でどう工夫するか」を体で覚えた旅行だった、と思います。

——プロジェクトではどんな活動をされました?

料理ばっかりやってました。本格的なカレー、シチュー、唐揚げ、がっつり系。中学部全員に振る舞うルールがあって、まず量が大変。予算もあって、当時は調味料が少なかったから、少しずつ増やしていったり。スタッフに「予算!」って怒られたこともあります(笑)。カレーの日は「ご飯は各自持ってきて!」ってお願いしたり、終わりの会をカレー食べながらやったり。保護者さんから「夜ご飯を食べなくなる」って連絡が来て、「ごめんなさい」って謝ったことも。レシピは自分で調べて、買い出しもして、作って、みんなで食べて。「おいしい」が共有できるのは、やっぱり嬉しかったですね。今の自炊にも直結しているな、って思います。

卒業後の日々——コンテンツとデータサイエンス

——高校へ進学された後はどうでした?課外活動とか?

漫画イラスト研究部です。見学ツアーで名簿に名前を書いたら仮入部で、そのまま入っちゃった(笑)。私は絵が描けないんです。でも、好きなアニメや漫画について話したり、部員の原稿を集めたり、「この日までに出して」って声をかけたり。副部長みたいな動きで、まとめるのが多かった。こっそり将棋してバレて怒られたりもしましたけど(笑)、裏方って自分に合ってるな、って。人を支える、場を回す、みたいなのが楽しい、って気づきました。

あと、高校行った時に友人から聞いたんですけど、同級生から、普通ならやらないことを聞いたりとかして「一般常識が無い」っていわれたことがあって、でもそれが「面白かったからよかったよ」っていう感じが言われたことがあるんですけど。まあ、良い意味で一般常識とは違った視線で色々物事考えられたんで、担任の先生からも「面白い感じでクラスを和ませてくれた」という風におっしゃってもらえたこともあったので、それは良かったです。なんだかんだで別の視点、普段の見ない視点から物事を見れたり勉強とか好きなこととか考えれたのは強かったかなと。

——大学では何を?

経済学部で、統計のゼミでした。得意ではないけど、会計や統計の基礎はやっておきたいな、って。卒論は「アニメがヒットする要因」を統計で見る、というテーマ。視聴率、SNSのフォロワー数、CDの売上……そういうデータでやってみました。統計的に強い優位性はあまり出なかったんですけど、音楽の力が強い、っていうのは出た。あるラインを越えると知名度がぐっと上がる、みたいな傾向ですね。

それと、一人旅も実現しました。パリとバルセロナに1週間、英語もスペイン語もできないので、翻訳アプリに頼りながら。でも、こどもの森の研修旅行で「言葉わからなくても、まずやってみる」っていう感覚があったから、「まあ、なんとかなるか」って。3年で単位を取り切って、4年は就活と卒論、そんな流れでした。

アニメ制作という仕事と「今を生きる」

——今はどんなお仕事を?

アニメの制作進行です。アニメーターさんの上げてくれた絵を受けて、次のセクションに回したり、スケジュールを組んだり、監督に確認を取ったり。いちばん最初に見て、回収して、というポジション。まだ研修中みたいな感じで、日々勉強ですけど、人が喜んでくれる作品に関われているのが嬉しい。初心をなくさないように、忙しさでぼーっとしないように、ちゃんと勉強も続けたい、って思っています。

——「今を生きる」というモットーについて、もう少し教えてください。

韓国のDMZ、38度線の見学ツアーで、ガイドさんが話してくれた言葉です。国境ができて家族が会えなくなった――その話を聞いて、「未来や過去に縛られて、今を生きられていない」ことの怖さに気づいた。私は心配性で、未来を考えすぎたり、過去を悔やんだりして、今が止まることがあるんです。だから、「今やりたいこと」「今を生きてるか」を意識する。

——そのモットーが活きた場面は?

高校の部活も、大学の一人旅も、ぜんぶそうです。迷ったら「今を生きるなら、どっち?」で選ぶ。結果として、思いがけない出会いや経験につながって、いまの自分の選択にもつながっている、と思います。

——いま大事にしていることと、これからのこと、教えてください。

大事にしているのは「今を生きる」です。目の前の仕事をちゃんとやる。人を元気づける作品に関わる。その積み重ね。将来「こうなりたい」ってまだはっきり言える段階じゃないですけど、喜んでもらいたい、元気づけたい、って気持ちはずっとあります。やりたいことを見つけたときに動けるよう、日々準備していたい。大阪に帰る機会があれば、こどもの森にも顔を出したいです。スタッフは入れ替わってるけど、ミホ、あゆ、まる……そのあたりは今もいるって聞いていますし、会えたらいいな、って。

【インタビューを終えて】

2025年、10周年をむかえた中学部の第1期生であるすなおさんのお話をうかがうと、個性みなぎる1期生同士の“わちゃわちゃ”な感じがありありと感じられました。単にやりたいことを自由にやっているように見えていても(実際自由にやってはいるのだと思いますが)、それぞれの人がいつかは「自分は将来どうしたいのか」という見通しをしっかり持つ時がくる。そして、自分で「今だ!」と決めたタイミングで必要なアクションを起こし、前進していく——将来歩みたい道をそんな風にみずから開拓していくたくましい1期生の姿を知ることができました。

わたし自身、自分のこどもが中学部に通うようになり、高校進学のことが現実味を帯びると、少し不安になってあれこれ先回りして考えてしまっていました。けれども、すなおさんのお話を聞いて、こどもは自分でしっかりと前に歩んで行けることを改めて実感しました。

高校進学後、「普通」のカリキュラムで学ぶというカルチャーと、こどもの森での学びとの間のギャップを、すなおさんの感性で受け止め、周囲との関係性のなかで、ギャップをマイナスではなく、「おもろさ」に変換していった様子は、聞き手のわたしも爽快な気持ちになりました。

現実の受け止め方の前向きさは、個性あふれる1期生たちの“わちゃわちゃ”した日々のなかで培われた対話の力が発揮されていたのだろうな、と思いました。(菅原よしの)