2025年3月23日(日)「サティシュ先生の夢見る学校」読書会@箕面こどもの森を開催しました。

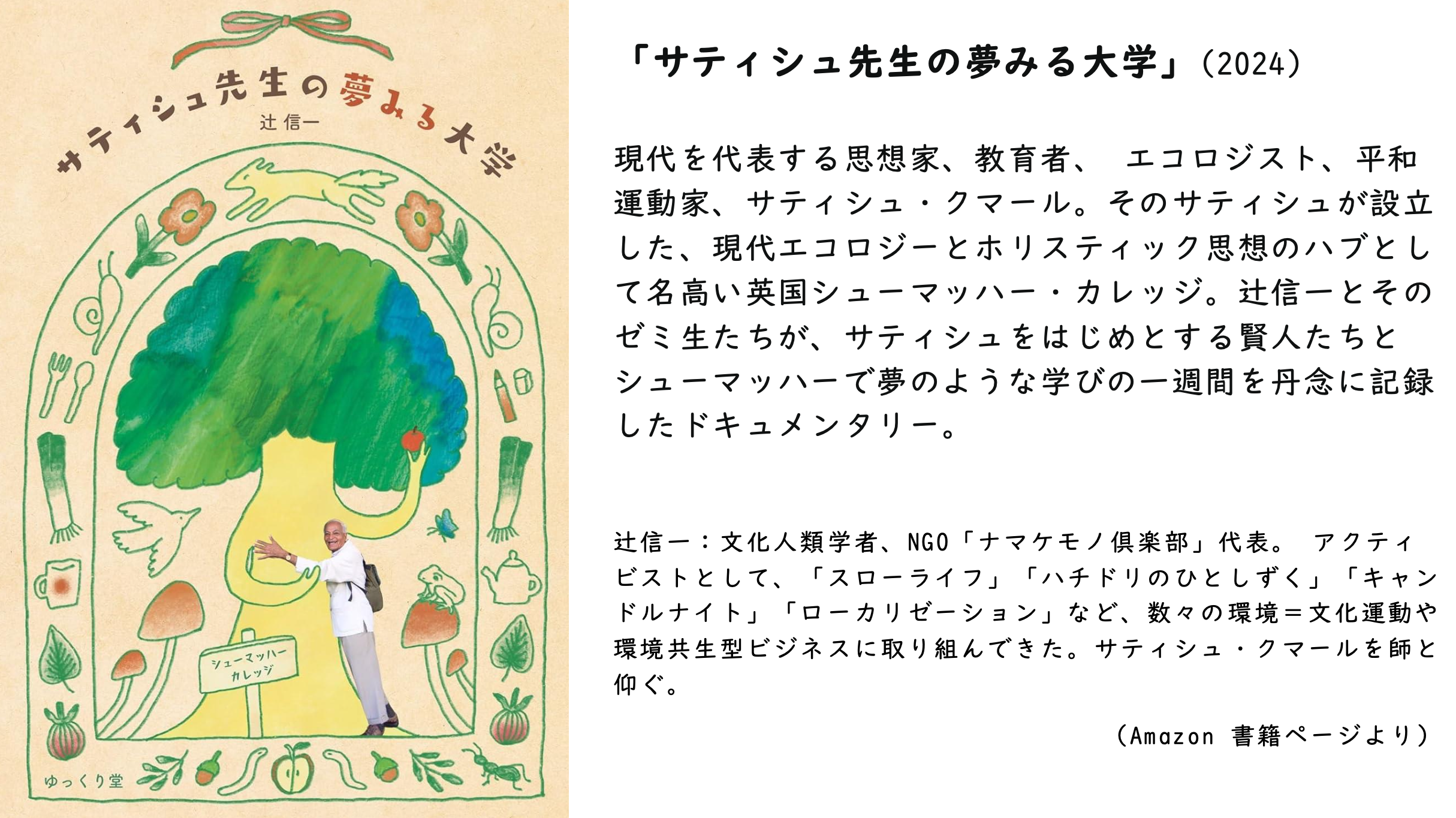

とりあげたのはこちらの本👇

サティシュ・クマールとシューマッハー・カレッジ

本のタイトルの「サティシュ先生」とは、ガンディーの思想を受け継ぎ2年半にわたって平和巡礼を行った思想家サティシュ・クマール(1936-)のこと。

そして、「夢見る大学」とは、1970年代に”スモールイズビューティフル(Small is beautiful)”を提唱したドイツ生まれの環境経済学者E.F.シューマッハー(1911-1977)と、サティシュ・クマールが設立した「シューマッハー・カレッジ」ーこの本の舞台になっている大学院大学を指しています。

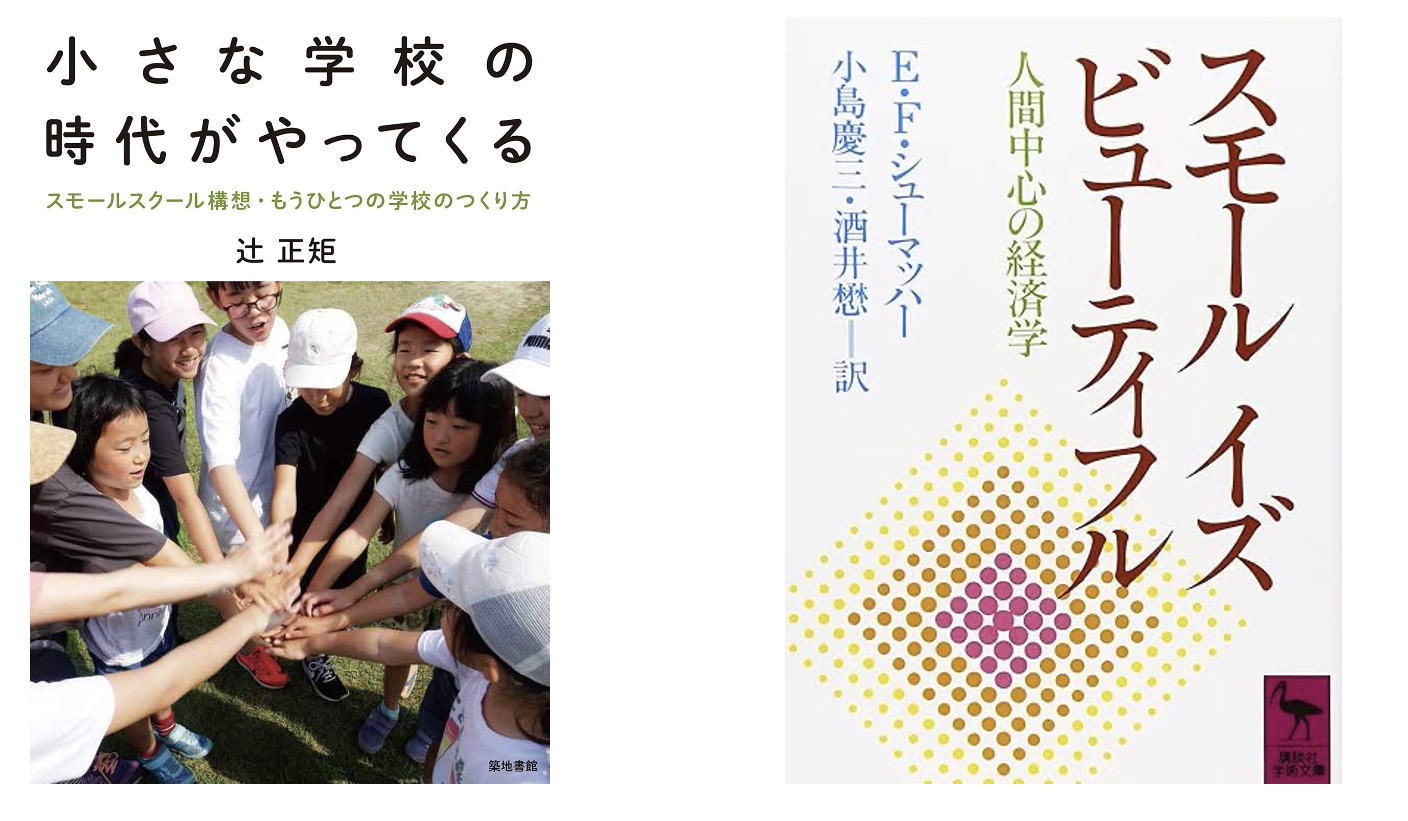

このシューマッハー・カレッジと箕面こどもの森(コクレオの森)の理念がとても似ているのですが、それもそのはず・・・学校を創ったまーちゃん(辻正矩さん)がシューマッハーの「スモールイズビューティフル」という本を読み衝撃を受けたことが、学校づくりの大きなきっかけとなったのでした(まーちゃんの著書『小さな学校の時代がやってくる』の冒頭で、シューマッハーの本が紹介されています)。

現在88歳のサティシュ。昨年11月に来日し「サティシュ・クマールの”ラディカル・ラブ” with 辻 信一」というイベントで日本各地において登壇されました(過去にも何度か日本を訪れているとのこと)。

京都のイベントで実際に目にしたサティシュはとてもエネルギッシュ!あたたかく力強い言葉を紡ぎ出すサティシュの魅力に、会場にいる全員が否応なく惹きつけられているのを感じました。

読書会スタート

その後、企画者が感銘を受けたドキュメンタリー映画『サティシュの学校 みんな、特別なアーティスト』の予告編を鑑賞しました。

3分半ほどの短い動画ですが、サティシュの情熱や魅力が伝わってきます。シューマッハー・カレッジの雰囲気もわかります(予告編はyoutubeで公開されています👇)。

① 敵国の友(p.24〜)

企画者あゆさんが一番の感動ポイントだったというこの箇所。

サティシュは20代半ば、師であるビノーバ・バーべ(マハトマ・ガンディーに「私の精神的後継者は彼しかいないとまでいわしめた人物)のアドバイスに従い、無一文で食糧すら持たずインドから敵国パキスタンへと国境を超えて歩いていきました。

出発前、心配して食べ物を渡そうとした友人にサティシュは「一包みの食べ物は一包みの不信を意味してしまう」と伝え、食べ物を受け取りませんでした。そして、いざパキスタンに入国すると、サティシュが平和のための巡礼をしていると新聞で読んだ人々が駆け寄ってきてサティシュに食事をふるまってくれたというのです。

このようにして、サティシュは(もう一人の友人と)パキスタン、アフガニスタン、モスクワ、さらにヨーロッパを経てアメリカまで巡礼を続け1万3000キロを無一文で歩き続けました。

この箇所について、参加者からは次のような感想が聞かれました。

-

- 「ただの一人の人」として相手と対峙したサティシュの思いが通じたのだと思った。

- 人や社会を信頼することは何にもまさる財産。「信頼」が広がれば社会はより生きやすくなるはず(今の社会は逆に「周りは敵」と見做したり、子どもには「不審者に気をつけろ」と伝えている)。

- 子ども(人)にはそもそも防衛本能が備わっているから、外からの異物をシャットダウンする面は必要でもある。人は行動する前に不安、心配が先立つ。一方で未知との出会いが貴重である場合もあるから、その境界が難しい。

- 「盗人に 取り残されし 窓の月」という俳句を読んだ良寛和尚のように、自分がものを盗られてもそれを超越するというのはどういう心境なのだろう。サティシュは命を取られてもおかしくない状況だったと思うので、どうやって不安を乗り越えたのだろう?どうしたらこういう発想になれるのだろう?

- 人々への信頼を大切にしていた親鸞の『歎異抄』を思い起こした。

- サティシュは相手がどうであれ、本来の「命」の部分を見ていたのだと思う。「たとえ銃を向けられて死んだとしてもそれでいい」という覚悟だったのではないか。

関連して、参加者のお一人が理不尽な軍事侵攻を生き延びた東ティモールの人々を描いた『カンタ!ティモール』というドキュメンタリー映画を紹介してくださいました。

② 地球の歴史を体感するハイキング (p.103〜)

シューマッハー・カレッジの名物プログラムである「ディープタイム・ウォーキング」。ダートマスの海辺から街までの4.6キロの道程の中で地球46億年の歴史が学べるように設計されています。案内役は生態学者のステファン・ハーディング。

つまり次のような換算になります。

1メートル=100万年

1センチ=1万年

1ミリ=1000年

一歩=約4分の3メートル=70万年として、みんなで歩みを進めます。道中ではところどころで「地球の歴史上どの辺りに自分が今立っているのか」について、ステファンからの解説があります。

ゴール間近に「人類史は最後のほんの10歩。現生人類ホモサピエンスの歴史は半歩にすらならない。その間に私たちは地球で築かれてきたものの大半を使い果たしたり壊したりしてきた」ということに参加者は気付かされるのです。

実際にこのハイキングを子どもとやってみたい!というあゆさん。参加者からも様々な感想が飛び出しました。

- 以前、こどもの森で「地球のタイムスケール」を一年(365日)に例えるというワークをやったことがある。それによると人類の誕生は大晦日の夜。時間に例えるのもおもしろかったが、空間に例えるこのやり方もすごくわかりやすい。人間はこんなにも短い時間にどれだけこの地球を騒がしていることか。

- (断片的に読んでいるので)この人(著者の辻信一さん)が何を言おうとしているのかがまだよくわからない。抵抗を感じる部分もある。

- こうした俯瞰目線でものごとを見るのはとても大切なことなのでは。

- 体を使って「体感する」というのがいい!

- 「宇宙カレンダー」や同じようなことが学べる絵本もある。人類の歴史はほんの最後の1ページにすぎない。

- 私たちは地球の恩恵を存分に受けてここに存在している。

- 「人間は地球にとって病原体のような存在なのではないか?」という学生の質問にステファンが「あらゆる生き物は地球にとって本質的なものだ」答えていたこと(p.99-100)に救われるような思いがした。

③「『子育て』ではなく『子育ち』」 (p.127〜)

3箇所目は、コクレオの森に関わる人々にとって身近なテーマである「子育て」についてふれられている部分です。サティシュは「子どもたちは、どんなものにでもなれる可能性を秘めている」「しかし、今の教育はそれができないようになっている」といいます。

さらに、「りんごの木はすでにりんごの木。りんごは人間が『つくる』ものでも『育てる』ものでもない。それは『育つ』ものであり、自らの可能性を発現していくものだ」とサティシュは語ります。サティシュの言葉の数々は、搾取されてきた貧しい農民の識字教育に奔走したブラジルの教育学者パウロ・フレイレの議論を彷彿とさせます。

参加者からは教育や子育て、自分自身の生き方についてもさまざまな考えが共有されました。

- かつて夫からの言葉で自分の子どもを成績表で判断していたと気づいたことがあった。夫は成績表ではなく、子どもの命の輝きのようなもっと本質的なものを見ていた。

- 子どもを完全に守ることはできない。だから「手放す」ことが必要。

- 「すべての結果を手放す」ことは「悟り」に近い。

- 最初からりんごの木だとわかっていたらいいけれど、目の前の子どもがいったいなんなのかはわからないから不安になる・・・。

- 子どもがやりたいことを止めないようにしてきた。今でも心配はしているから完全に手放しているわけではないけれど・・・

- 人生はどうなるかわからないけれど、なるようになるし、それが最善の道。その時に「最悪だ!」と思うことが起きても、それは次の善きことにつながっている。

- 自分自身についても渦中にいる時にはわからなくて、次の一歩しか見えない。出来事の意味は後から振り返ってわかるもの。

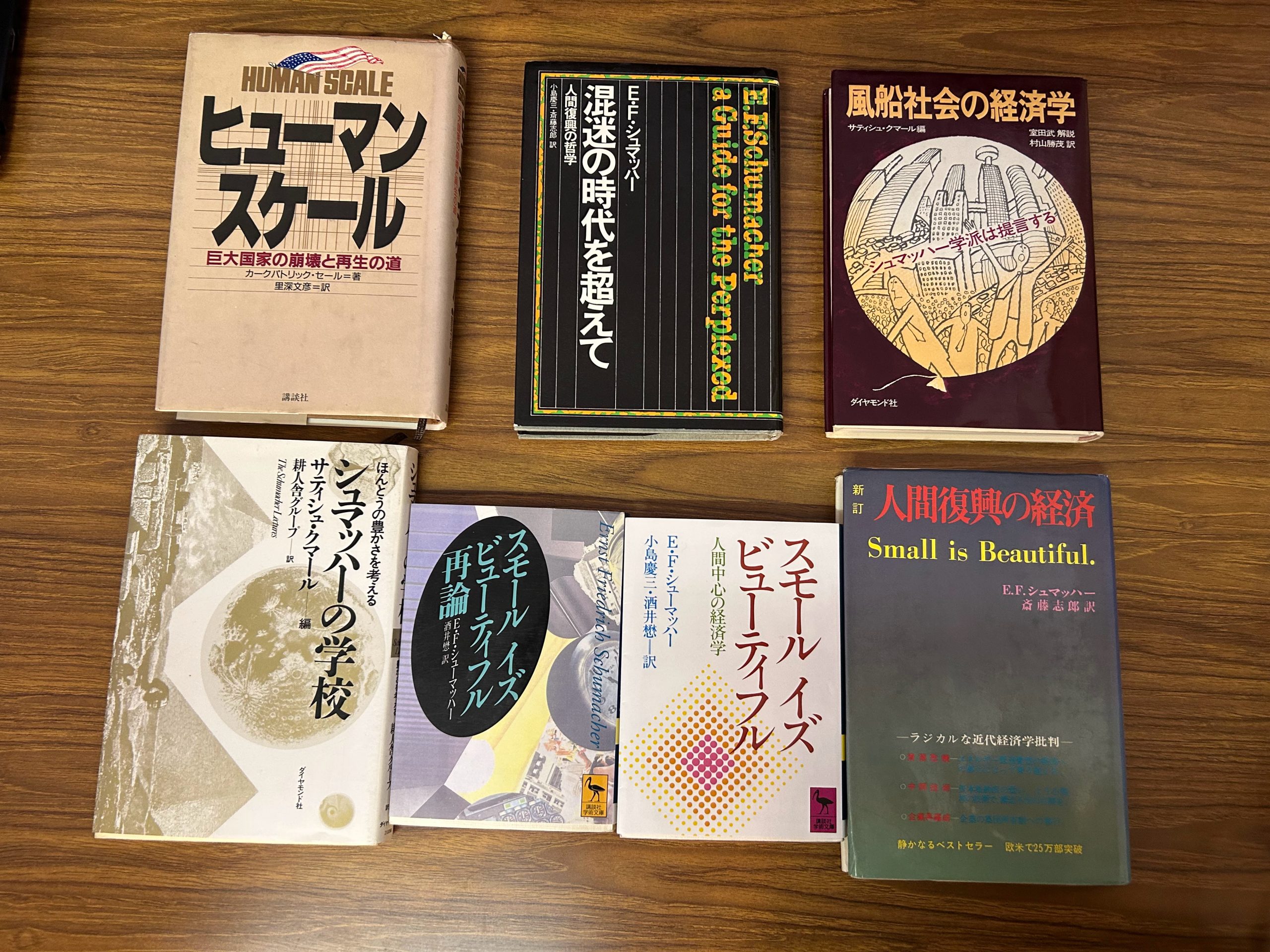

「参加者からの共有の時間」には、まーちゃんが持っているシューマッハーやサティシュの本を紹介してくれました。「霊性と非暴力」(以下、補足説明あり)「ヒューマン・スケール」(=等身大、身の丈にあった暮らしをすること)などのキーワードが出てくるこれらの本は、40-50年ほど前に出版されたものですが今も色褪せない重要なことが書かれているそうです。

「霊性と非暴力」に関するまーちゃんの補足

”人間には暴力の衝動が備わっているが、文明はそれを抑止するものである。個人間の暴力を制御する一方で、国家間で極端な暴力を生む恐れもある。これを防ぐには国際的な法の支配が必要である。同時に、暴力の根源である道徳的弱さを克服しなければならない”

「スモールイズビューティフル」の原著が出版されたのは今から52年前の1973年。奇しくも第一次オイルショックと同じ年だった、ということも教えていただきました(そのため、当時この本は世界中でまたたくまにベストセラーとなり、シューマッハーは「現代の預言者」と呼ばれるまでになりました)。

クロージング

最後に、参加者全員が今日の読書会を通じて感じたことを共有する時間を持ちました。

- 最初の映画予告編を見て泣きそうになった。映画もぜひ見たいし、本も読みたい。「子どもを信じきる」「自分を信じる」ということを引き続き考えていきたい。

- 哲学カフェに続いて今回の読書会もリアルでやれてよかった。みなさんのいろんな体験を聞けてよかった。

- あちこちの哲学カフェに参加しているが、哲学カフェの雰囲気と(今日の読書会は)似ていると感じた。特に意見を対立させて交わすわけではないけれど、対話を通じて自分の考えてきたことを深める体験ができた。

- 世代の違う人と意見を交わすことがとても面白かった。

- 知らないことがたくさん聞けて、脳が動く機会になった。自分も明日から動きだします!

- 「愛」についてはまだ理解しきれていないし抵抗があるので、その根っこがなんなのかも含めて今後も考えていきたい。

- みんなが紹介してくれた本を読んでみたいし、「地球のハイキング」にも行ってみたい。

- 対話の場をつくっていくことに関心があるので、今日はこういう場に参加できてよかった。

- 「自分がいいな」と思ったことをシェアして、それについてみなさんの考えを共有してくれてくれることがとても嬉しかった。

当初のタイムスケジュールから大幅にずれこんで予定していた箇所を網羅できなかったのですが、その分一つ一つのテーマをじっくり味わいながら対話することができたのではないかと思います。

★第2弾はオンラインで実施予定です!(日程:2025年5月6日(火祝) 20:00-22:00)

本を読んだ方も読んでいない方も、少しでも興味を惹かれる部分があったらぜひご参加ください!(本を持っていない方がいる前提で次回のイベントも企画したいと思います)。詳細・お申し込みは以下のリンクからご確認ください!

https://morilabodokushokai2.peatix.com/

(執筆:K.S)

(執筆:K.S)