実は2年ほど前からこつこつと、こどもの森の3冊目の書籍を執筆してきました。

自分も人も大切にする学校教育の学びの在り方と価値を伝えたい、との思いで、書籍の執筆を決定。

書籍チームを立ち上げ、執筆活動を行ってきました。

そしてついに、その書籍の完成が見えてきました!

私たちが書籍に込めた想い、試行錯誤の執筆活動の様子をお伝えします。

そして、出版された暁には、ぜひ多くの皆さんに手に取って読んでいただければと思います。

なぜ書籍を書くのか?届けたい人は?

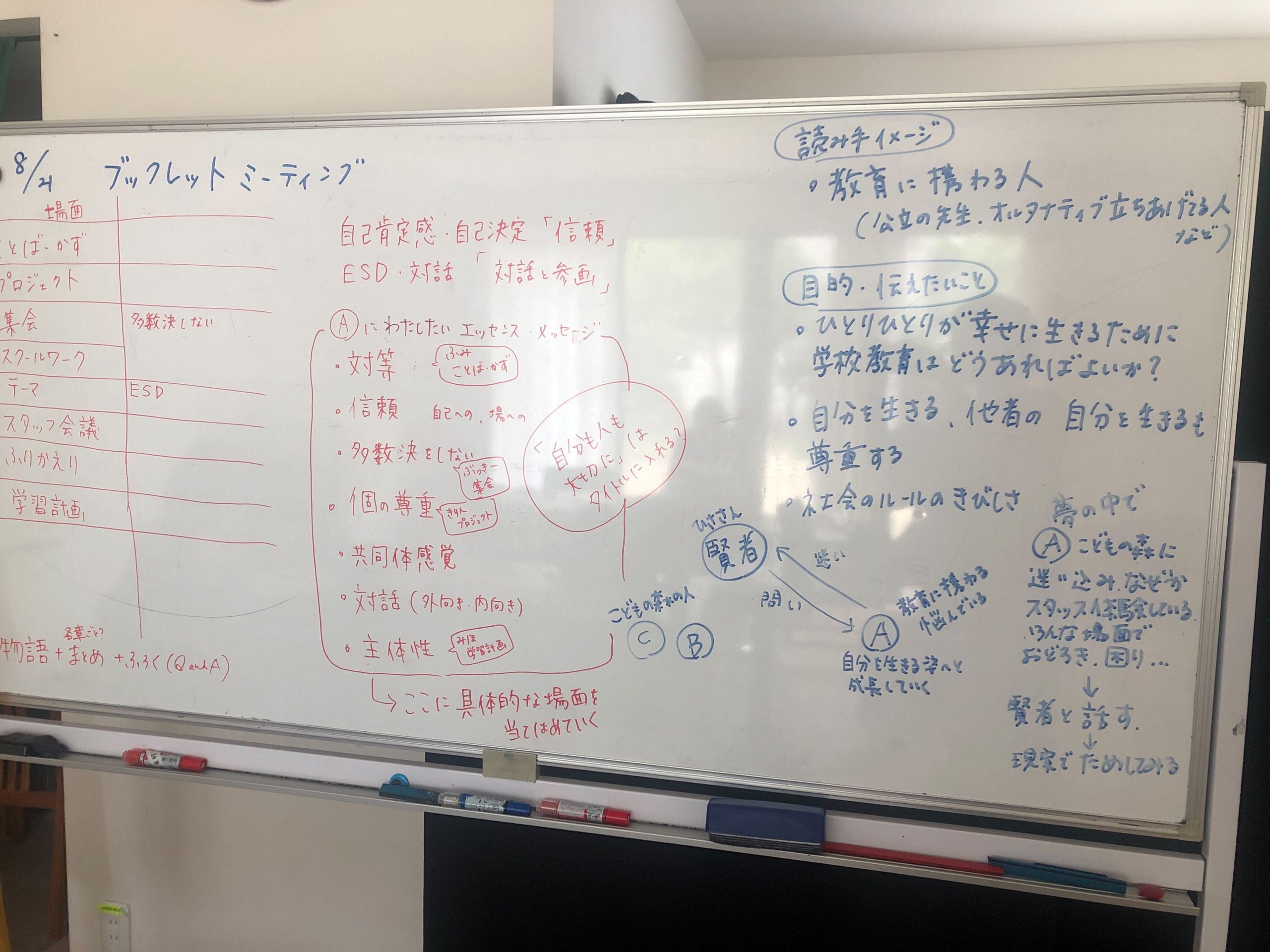

まず最初に、私たちは何を誰に届けたいのか、ということを明確にすることから始めました。

私たちが伝えたいことは、「自分も人も大切にする学校教育」のよさ、そしてエッセンス。

・ひとりひとりが幸せに生きるために、学校教育はどうあればよいか?

・「自分を生きる」こと、そして他者の「自分を生きる」も尊重すること

などを、教育に携わる人、子どもたちに関わる人に届けたい。

20年以上続いてきたオルタナティブスクールとしてやってきた私たちは、常に教育の本質は何か?ということを考え、実践してきました。

そして今はそれが私たちの文化となり、空気となり、この場をつくる人たちの在り方となっています。

今こそこれを言葉として価値づけし、多くの人に届けるべきなのではないかと思いました。

試行錯誤しながらの執筆

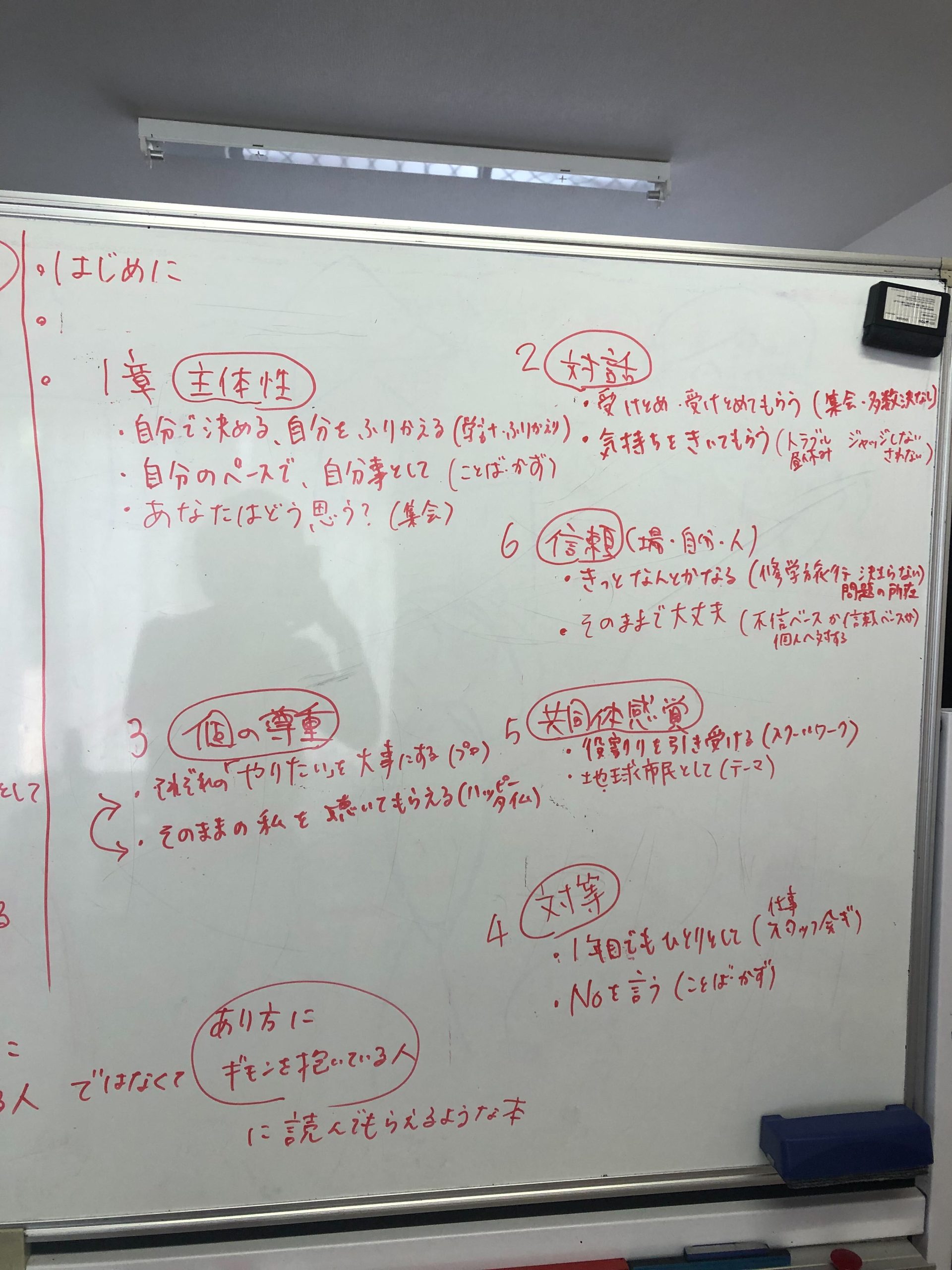

目的や届けたい人のイメージを固めたら、内容の方向性を固めていきました。

まず、私たちが大切にしたい、伝えたいエッセンスを出しました。

そのエッセンスごとに実際の学校生活の場面を当てはめて、主人公と賢者との対話で物語が進んでいく形にしよう、ということに。

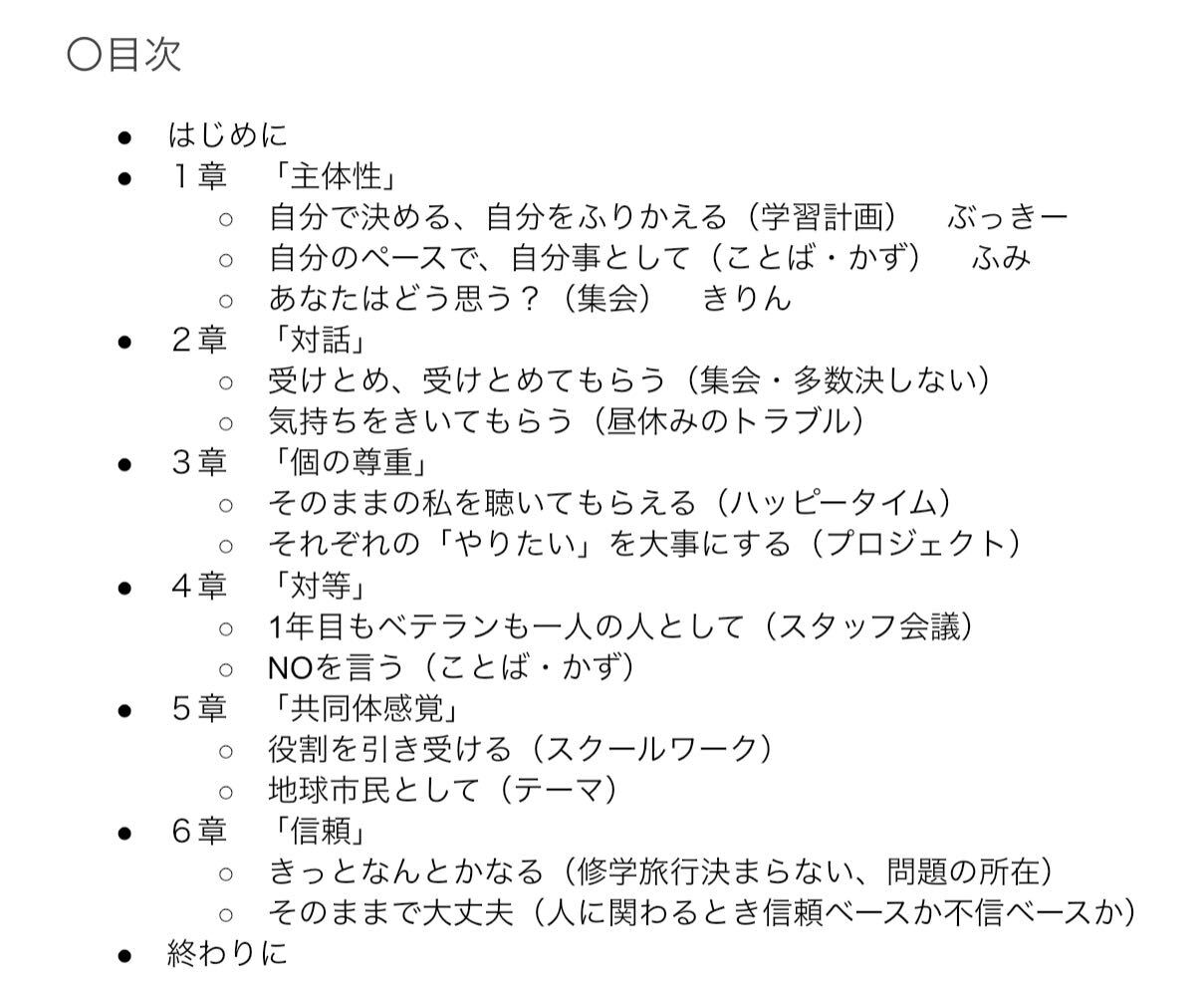

これは、最初に決めた書籍の目次。(最終的な書籍とは大きく異なっています。)

実際にいくつかの場面を物語として書いてみました。

その時の文章を一部ご紹介。

………

「あの~、あの子、縫い方もよくわかってないのにカバン作ってるんですけど…」

「あぁ。あの子は最近縫い物にハマってるみたいですよ~。いいですよね~。」

「え、縫い方とか、教えないんですか?」

「教えてって言われたら、教えますけど、基本的にはそれぞれの人のプロジェクトなので、見守ってるんです。あまり大人が手出し口出ししないように、って。」

「なるほど…でも、失敗したら…」

【賢者との対話】

うわ~~~~~っ。

また賢者のところにやってきた。

「おっ。また来たな。次はどんなもやもやを持ってきたんだ?」

「なんか、プロジェクトっていう時間に迷い込んだみたいなんですけど、みんな遊んでるみたいで、一体全体、何の役に立っているのかよくわからなかったんですよ。」

「なるほどな。確かにあの時間は、はたから見れば遊んでいるように見える。で、何か子どもたちに声はかけたのか?」

「縫い物をしている子に、もっとこうしたらいいんじゃない?って。せっかく作ってるのにあんまりきれいじゃないし、もったいないなぁと思ったので。」

「ほう。」

「あ、それで。僕はその子のことを思ってアドバイスしてあげたのに、『わたしがこれでいいと思ってるから、これでいいの!』なんて口答えされちゃって…普通は先生にアドバイスもらったら、素直にきくでしょ。」

「まぁ落ち着きなさい。ちょっと質問してもいいかな。君はそのアドバイス、本当にその子のことを思って伝えたか?」

………

と、こんな感じでした。(主人公と賢者の対話で進んでいく下書きは、すべてボツとなってます。)

でも書き進めていくうちに、

・大事にしたいエッセンスって、場面ごとにハッキリと分けられないよな

・本来は、どの場面でもいろいろなエッセンスが入り混じっている

・抽象的な切り口だと、読み手に伝わりづらいのでは?伝えたいことがぼやけそう

・実際のスタッフの葛藤の場面も入れ込む形にしたい

など、いろいろな意見が出ました。

私たちの伝えたいことをしっかりと本に乗せるために、また全体の組み立てを考え直すことに。

話し合った結果、

「インターンに来ている主人公がこどもの森での1年間を通して、自分も人も大切にする学校教育について学んで成長していく物語。」

と、大きく方向を変更。

月ごとに具体的な場面を設定し、その中でより大切にしたいことを書いていくことにしました。

ネタばれになってしまうので、少しだけ紹介しますね。

・5月 ことばかず(自分のペースで、自分事として、NOを言う)

・10月 学習計画(自分で決める、自分をふりかえる)

・1月 集会(多数決しない、浮揚面が現れる)

このように、読者にも伝わりやすく、わかりやすい形を模索しました。

リレー小説、執筆スタート!

月ごとの場面、より大切にしたいことを組み立てなおし、いざ執筆!

4月の入学式から3月の卒業式までの12か月をリレー形式で執筆していくことにしました。

まずは、それぞれの場面を物語形式で。

1週間ごとに書いてはパス、書いてはパスを繰り返し、約10か月。

日々の学校業務と執筆の両立の難しさを感じながらも、私たちの大切にしたいことが伝わるにはどう書いたらよいか……と考えることがとても楽しかったです。

ゆっくりゆっくりと亀の歩みで1年間の物語を書き上げ、さらに解説やコラムを書きました。

物語+解説+コラム

という形で執筆し、次はそれをブラッシュアップしていく作業へ。

ひとつずつていねいに、みんなで読みながら確認・修正を繰り返しました。

この作業が、本当に本当に大変で、でもすごくいい時間だったのです。

これまで当たり前に発していた言葉、感覚でしか捉えられていなかったものなどを改めて文章にし、「これって本当にそうなの?」と、問い直し、問い直し、ひたすら問い直す……

確認・修正のミーティングを終えた後は、いつも頭がパンクしそうになっていました。

感覚だけではなく、言葉にすることでより多くの人に伝わりますように……と願いを込めて。

書籍タイトル決定!

長い時間をかけて、書籍を執筆してきましたが、いよいよ完成も間近。

タイトルを決定していく時期がやってきました。

ずばり、今回の書籍タイトルは

「自分も人も大切にする学校の12カ月~箕面こどもの森学園の実践から~」

タイトル決定に至るまでも、あーでもないこーでもないと話し合いを重ねました。

いろいろな案を出して実際に文字にして書いてみて、眺めてみます。

・手に取ってもらうには、インパクトが必要か?

・でも、こどもの森らしいやわらかさも欲しい

・「自分も人も大切にする」って、改めてみると長いなぁ

・「教育」と「学校」、どちらがいいんだろう

など、ひとつひとつの言葉にこだわりながらタイトルを決めました。

私たちの案も伝えつつ、最終決定は出版社の方にしていただくことに。

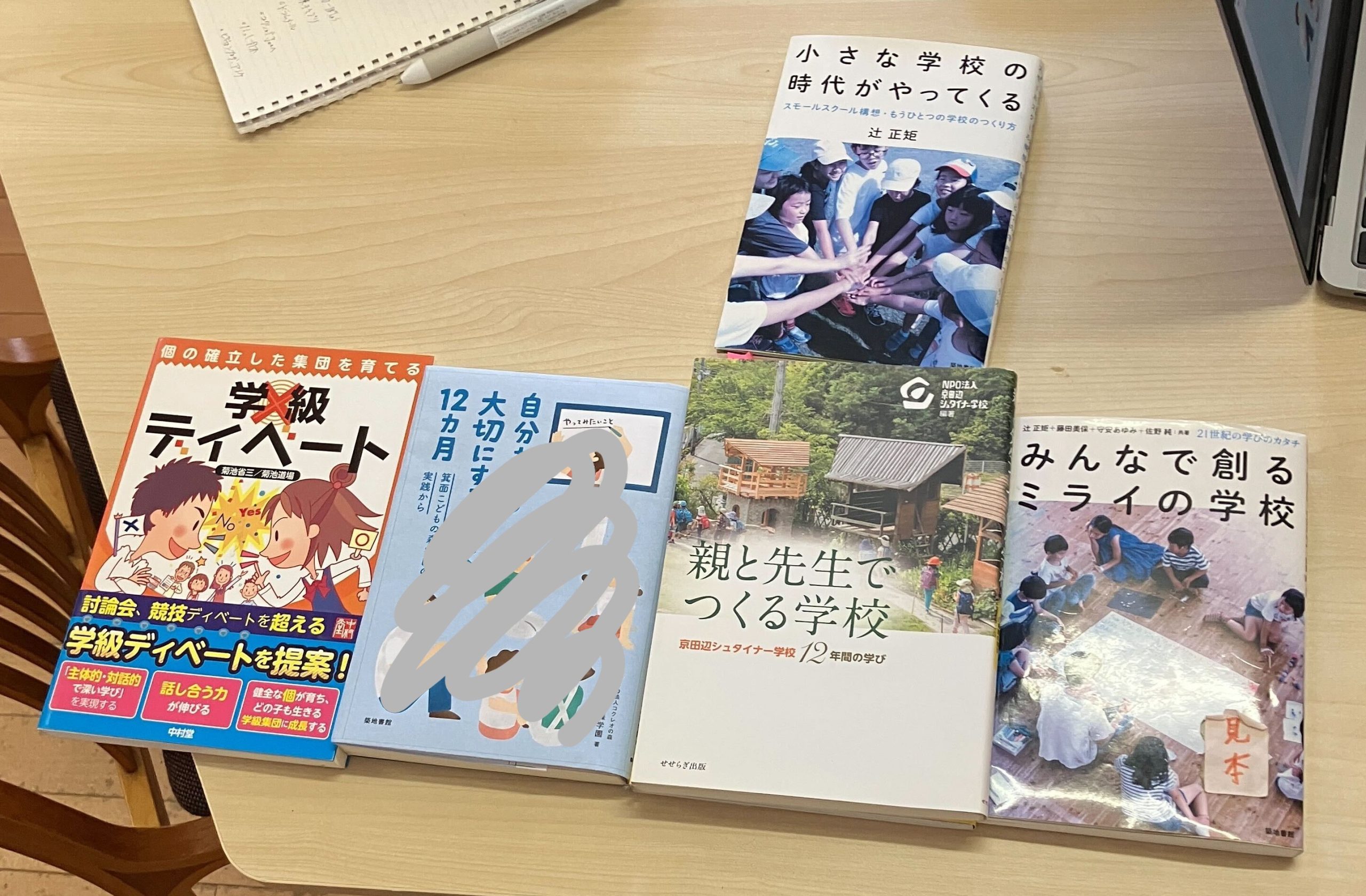

担当の方は、実際に箕面こどもの森学園に見学に来ていただき

子どもたちが学ぶ様子、スタッフの在り方などを感じていただいたので、

そのことをふまえたプロ目線のタイトル決定をしていただきました!

原稿ゲラチェック

ゲラとは、書籍になる前に、校正するためのもののこと。

今まではデータの中でしか現れていなかったものが、紙として、書籍と同じように章のタイトルやページ数が入った形で手元に届き、

「もうほとんど本!!」

と感動しました。

それをチェックして、誤字脱字やイラスト、写真などをチェック。

出版社の方に送り、これをもう一度繰り返します。

悩みに悩んだ表紙デザイン

そして、いよいよ大詰め。

原稿チェックと同時に進んでいるのが、本の顔となる表紙デザイン決め。

今回は出版社さんにお任せすることにしてみました。

私たちのイメージをお伝えし、いくつかの案をいただき、それに対してより自分たちのイメージに近づくように色や字体、イラストのテイストなどの変更のリクエストにも応えていただきました。

私たちが納得したものを出版できるよう、何度も相談に乗っていただきました。

表紙デザインを検討するときには、実際に印刷して、本の形に。

「おーーーーーー!!!!」

「ついに!!」

と、私たちのこの2年が本として書店に並ぶことに実感がわいてきて、感動!

実際に本棚に並べてみたり、平置きしてみたり。

どのパターンが手に取ってもらいやすいかをじっくり考えました。

何度も出版社さんと打ち合わせし、

こちらの要望を聞いていただきながら何度も修正していただき、

私たちの納得いく形に近づけようとつくってくださりました。

ついに完成!出版へ

今は最終調整の段階に入っています。

完成までほんとうに、あと少し!

秋ごろには、みなさんのお目にかかれると思います。

書籍出版イベントなども予定していますので、ぜひご参加くださいね!

出版日やイベントの詳細は追って告知していきますので、チェックをお忘れなく!

たくさんの方にこの本が、私たちの大切にしているエッセンスが届きますように……

(K.Y)