今年度も子育てカフェ&BARが

スタートしました!

これまでは、子どもの自己肯定感を育むために親ができることを具体的な方法をお伝えしながらやってきました。その中で毎回出た参加者さんの気づきが,「子どもの自己肯定感を育もうとした時に、実は親であるわたしたちの自己肯定感がとても大切だ」という事でした。わたしたちの日常生活はとても忙しく、一度学んだことも気がついたら日々に紛れてしまいます。今年度は、月に1回のこの場を利用していただいて、大切なことを「ご自身のもの」にできるような場にしていきたいな~と思います。

スタートはいつものようにハッピータイムとして、自己紹介をしていただきました。

子育てでいちばん大切にしたいのは、子どもの自己肯定感。

そのためにまずは「自己肯定感を正しく理解すること」が大切。

誤解されることが多いこの言葉は奥が深いので、間違った理解から、間違ったアプローチをし

てさらに自己肯定感を低くしてしまうことの無いようにしたいです。そして、子育ては目の前の困りごとを解決しようとするのではなく、「自分の在り方」や「囚われ」に注目し取り組み

はじめると、途端にわが子が変化していきます。これが本当に面白いなあと思います。

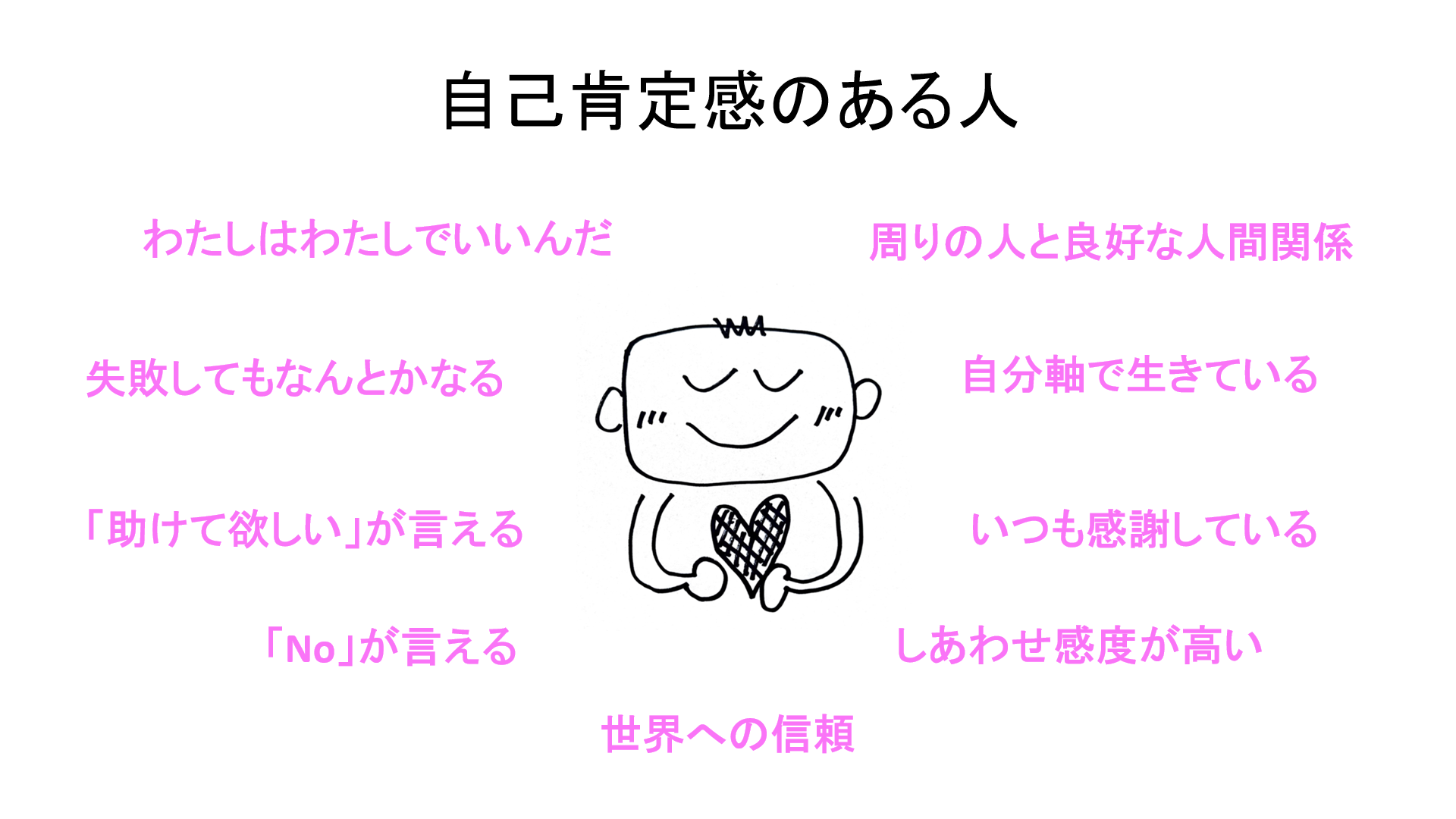

自己肯定感のある人というのは具体的にどんな人でしょうか?

・「わたしはわたしのままでいいんだ」と思えている人。

・自分の弱さを知り、それを受け入れている人は「助けて欲しい」が言える。

・人間関係が良好なのは、自分と他者との間に境界線が引けているから。

・「あの人の期待を満たすため」ではなく、自分の内側を大切にし自分軸で生きている

・そんな人は、しあわせ感度が高いのでいつも感謝している。

自己肯定感のイメージを共有したあとは、気をつけたいことを4点お伝えしました。

気をつけたいこと①

自己肯定感は「能力」ではない

「高い、低い」と便宜上使うこともありますが、自己肯定感が低いなと感じてもいいし、自分はダメだなと思って自分のことをキライでも大丈夫。

大切なのはそんな風に感じている自分にまずは「気づく」こと。

気をつけたいこと②

自分のいいところを見つけたり、自分を肯定しても、本当の意味で自己肯定感は高まらない。

私たちのことを3つことばで表現することがあります。

Doing・Having・Being

Doingとは行為のこと。勉強する・いい子にする・仕事を頑張るなど。

Havingとは行為によって得たものや持っているもの。学歴・仕事の成果・地位・才能など。

Beingとは存在そのもののことです。

勉強を頑張って学歴を手に入れた時に感じるのは、自己肯定感ではなく「能力に対する自信」なのです。自信は不安定なものなので上がったり下がったりします。学歴が高く仕事ができる人の中には自己肯定感が低い人が多いのはなぜなのでしょうか。

自己肯定感とは、存在そのものを受け入れること。

それは、自分のいいところもダメなところも大切な自分の一部としてあるがままの自分として受け入れるということ。いろんな感情が湧いてくる自分でも大丈夫だと思えてOKが出せるということです。

気をつけたいこと③

自己肯定感は、ほめたら育つのか?

ほめるといのは、立場が上の人が下の人を評価する行為のことです。その関係は対等ではなく、条件付きの承認となってしまいます。ほめるときの危険性を知っておく必要があります。

だけどほめるのがダメということではなくて、Beingが土台だということが大切なのです。

気をつけたいこと④

いちばん大切にしたい人間関係は、自分との関係

なぜならそれがすべてのひな型となるからです。「見つめる自分」と「見つめられる自分」との関係性のことです。見つめる自分が、いろんな自分に気づいたときに「そうだったんだね」と受容的に受け入れているかどうかということです。

後半は、ワークの時間です。

今回は、「こくみん発見ワーク」をしました。

実は同じタイミングで、学校の低学年クラスで同じワークをしました。何人かの人のシートを紹介しました。低学年の人たちは表現がストレートなので、一人ひとりの違いがはっきりと分かります。こうやって私たちおとなに「一人ひとりみんなちがう」という事をいつも教えてくれます。

じぶんを見つめる時間は深刻になりがちですが、ファンタジーの世界を利用しながら気軽に取り組んでもらえたと思います。

出てきた国民をいくつかあげてみます。

甘いもの大好き国民、正しくあれ国民、遅刻するな国民、ダラダラ国民、ポジティブ国民、ネガティブ国民、めんどくさい国民、深く考えたけどしんどい国民などなど・・・

グループに分かれて、ワークでいろんな国民がいることや取り組んだ感想を聴き合います。

(※このワークは心理カウンセラーのオズともこさんの「こころ王国アプローチ」を参考にさせていただきました。)

最後は全員でサークルになって、今日の学びや気づきをシェアしました。

- 毎日子どもたちのことに必死で、自分の事をこんな風に考える時間がなかったんだなと思いました。いろんな国民がいる事が意識できた。

- 見たくない国民がいて、それを発見したのだけど、隠しておきたいと感じている自分に気づきました。

- どんな国民もいるよね~と感じたし、「おるもんはしょうがない」と前向きにあきらめられた。

- 自分の中に相反する国民がいて面白いなと思いました。

- ネガティブな国民を出すのは、エネルギーが必要だった。

- わが子のダメなところはたくさん見えるのに、自分のダメなところはなかなか出てこない。

- 自己肯定感(Being)が大切だと分かっていても、世間はまだまだ能力主義だからモヤモヤするし、とても難しいなあと思う。

- わが子をよくしようと思って、娘の王国に踏み込んで行こうとしていたけど、娘には娘の王国があるんだとわかった。

- 王国は、学校のクラスとも取れる。どんなクラスだろう??いじめは起こっていないか?独裁者は居ないか?つな引きしている人は居ないか?など自己対話して行きたい。

最後にみんなで「Being~」と言って、写真撮影しました!

来月のテーマは、

「子どもの何を信じるのか」

メインファシリテーターはあゆさんです。お楽しみに!

(T.O)

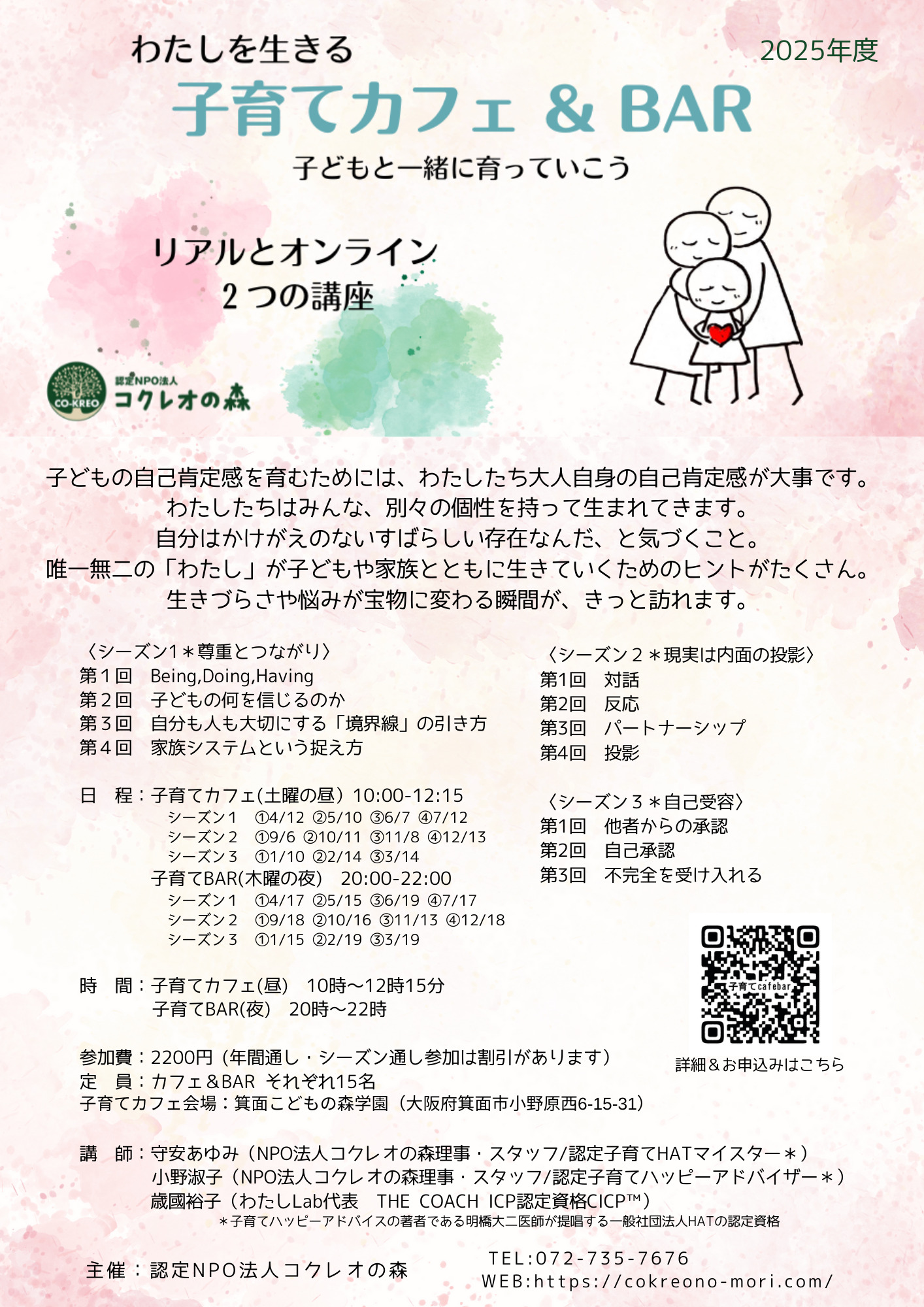

わたしを生きる*子育てカフェ&BAR

~子どもと一緒に育っていこう~

子育てカフェ&BARが一新!

How toよりも、あり方を深めることに特化していきます。

いよいよ2025年度からはより「自分自身」を深めていくフェーズに入っていきます。なぜ子どもではなく「自分自身」なのか。それは、わたしたち親自身が自分を受容し、あるがままの自分でいいんだと思えていることが重要だからです。自分の凸凹をゆるし、受け入れ、愛することはそのまま子どもをゆるし、受け入れ、愛することにつながります。子どもの自己肯定感を育むためには、わたしたち自身の自己肯定感が大事なのです。こうすれば自己肯定感が育まれます、というHow toは実は表面的なこと。もちろん必要なことではありますが、それ以上にその根っことなる「あり方」が大事なのです。

わたしを生きる人が増えていきますように。

そんな想いで引き続き続けていきます。ぜひご一緒してください。

シーズン1「尊重とつながり」

第1回 Being,Doing,Having

第2回 子どもの何を信じるのか

第3回 自分も人も大切にする「境界線」の引き方

第4回 家族システムという捉え方

シーズン2「現実は内面の投影」(以下、仮タイトルです)

第1回 対話

第2回 反応

第3回 パートナーシップ

第4回 投影

シーズン3「自己受容」

第1回 他者からの承認

第2回 自己承認

第3回 不完全を受け入れる

日 程:

子育てカフェ(土曜の昼)10:00-12:15

シーズン1 ①4/12 ②5/10 ③6/7 ④7/12

シーズン2 ①9/6 ②10/11 ③11/8 ④12/13

シーズン3 ①1/10 ②2/14 ③3/14

子育てBAR(木曜の夜) 20:00-22:00

シーズン1 ①4/17 ②5/15 ③6/19 ④7/17

シーズン2 ①9/18 ②10/16 ③11/13 ④12/18

シーズン3 ①1/15 ②2/19 ③3/19

詳細&お申込みはこちらから。

わたしを生きる*子育てカフェ&BAR~子どもと一緒に育っていこう~