前回の「学力って何?」の続き

今回のテーマは「家族と責任」でした。これは、前回の「学力って何?」の議論の中で、「親には子どもに基礎的な学力を身につけさせる責任があるのではないか? もしそれを怠れば、子どもの将来の進路の選択肢を狭めてしまうかもしれない」という意見が出たことを受けて、関連するテーマとして設定されました。

「家族と責任」から対話のテーマへ

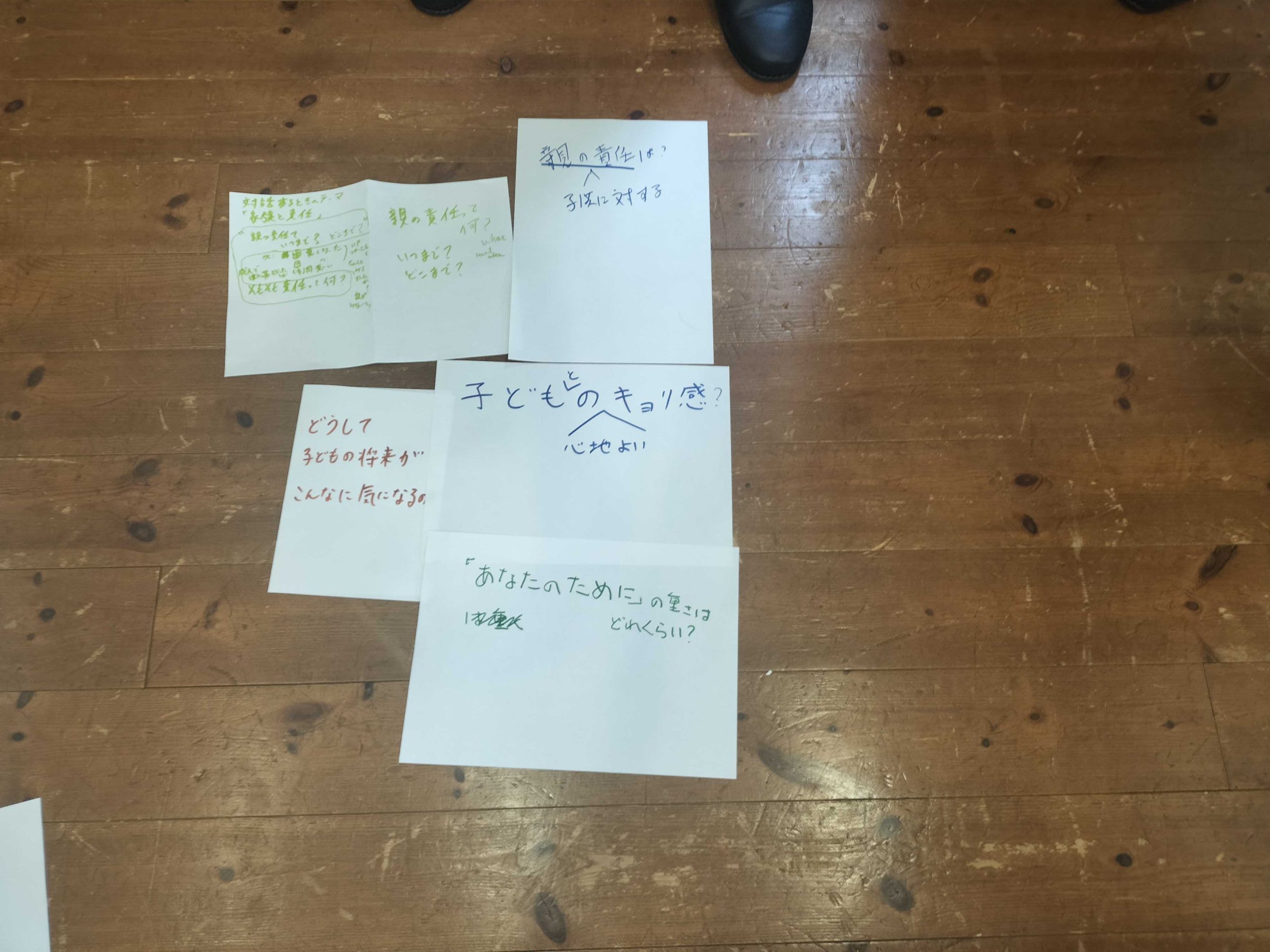

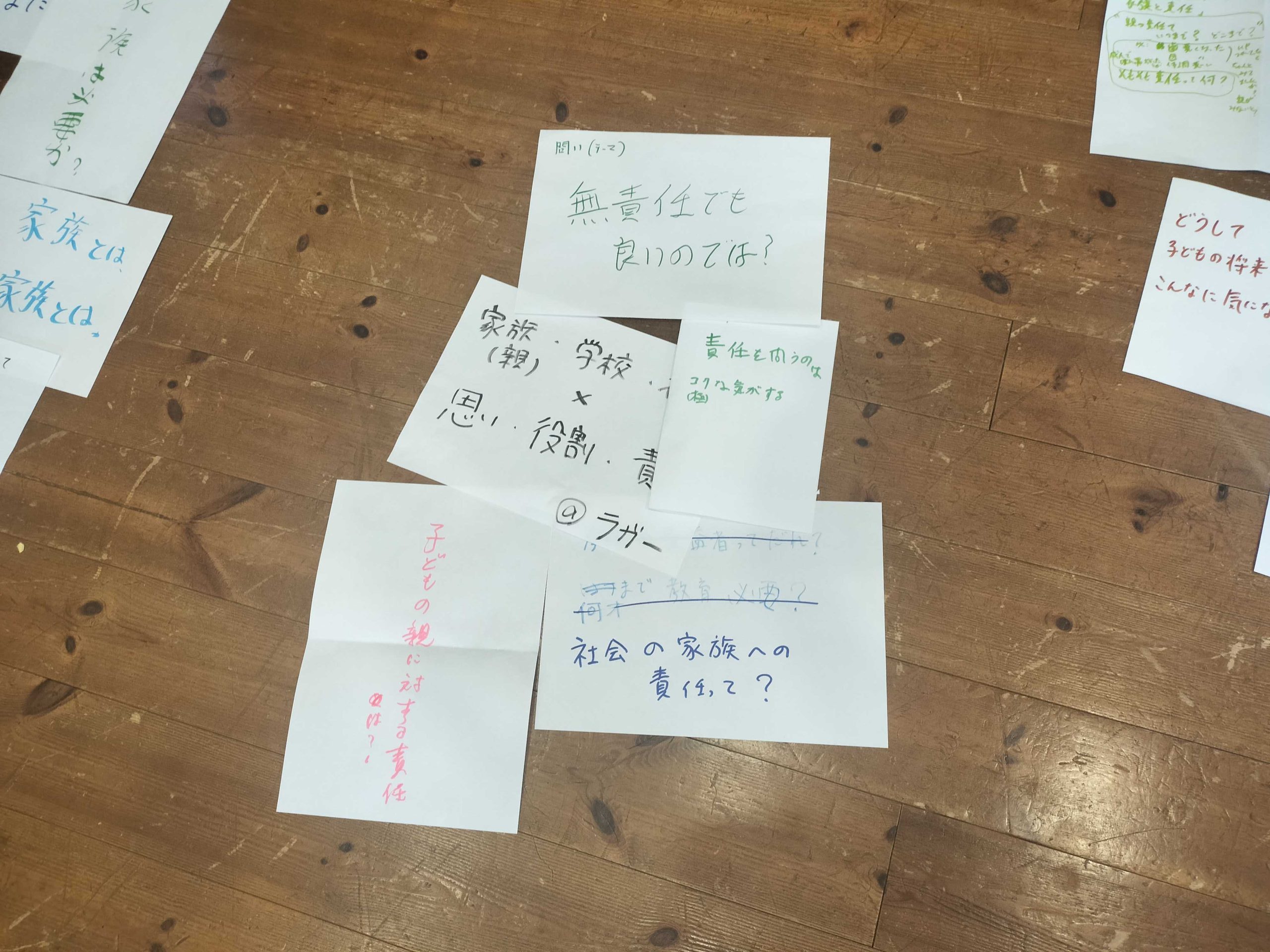

「家族と責任」というテーマはさまざまな解釈が可能なため、セッションの冒頭で参加者同士が考えを述べ合った後、いくつかの小テーマを設定することにしました。

「親の責任って?」、「無責任でもいいのでは?」、「よい家族とは? よくない家族とは?」をテーマに決め、各自が話したいテーマに分かれて、対話を進めることにしました。

「親の責任って?」

「親の責任って?」のグループでは、次のようなことが話し合われました。

・親には、子どもが自立するまで育てる責任がある。

・子どもが安心して過ごせる「心の安全基地」を提供することは親の役割だが、それが不十分な場合は、社会がその機能を担うべきではないか。

・親は「子どもにこうなってほしい」という思いを持つものだが、それが強すぎると、子どもは親の期待に応えようとして苦しくなってしまう。

・「親の責任」とされることの中には、実は社会の責任であるにもかかわらず、親に押し付けられているものもある。(例:犯罪者の親に責任が問われるケースなど)

・親としての役割を果たすことは大切だが、責任を重く考えすぎず、子どもと一緒に生活を楽しむというスタンスがよいのではないか。

「無責任でもいいのでは?」

「無責任でもいいのでは」のグループでは、次のようなことが話し合われました。

・現代社会では、親の責任が過度に重くなりすぎているのではないか。

・核家族化が進む中で、一人または二人の親がすべての責任を負うのは負担が大きすぎるため、もっと柔軟に考えてもよいのではないか。

・チンパンジーの社会では、親だけでなく周囲の大人たちも子どもを育てる。人間社会もそのような形が望ましいのではないか。

・「無責任でいい」というのは文字通りの意味ではなく、「親の責任をある程度手放し、周囲に委ねられる社会が理想的だ」ということを意味する。

・ただし、現代の地縁コミュニティではそのような子育ては難しい。しかし、箕面こどもの森学園の保護者のように、子育ての理念を共有するコミュニティであれば、子どもを安心して預けられるのではないか。

・今の社会では、子どもを育てるだけでなく、年老いた親の面倒を見る責任もある。しかし、親の介護まで子どもに負わせるのは負担が大きすぎるため、社会全体で支える仕組みが必要ではないか。

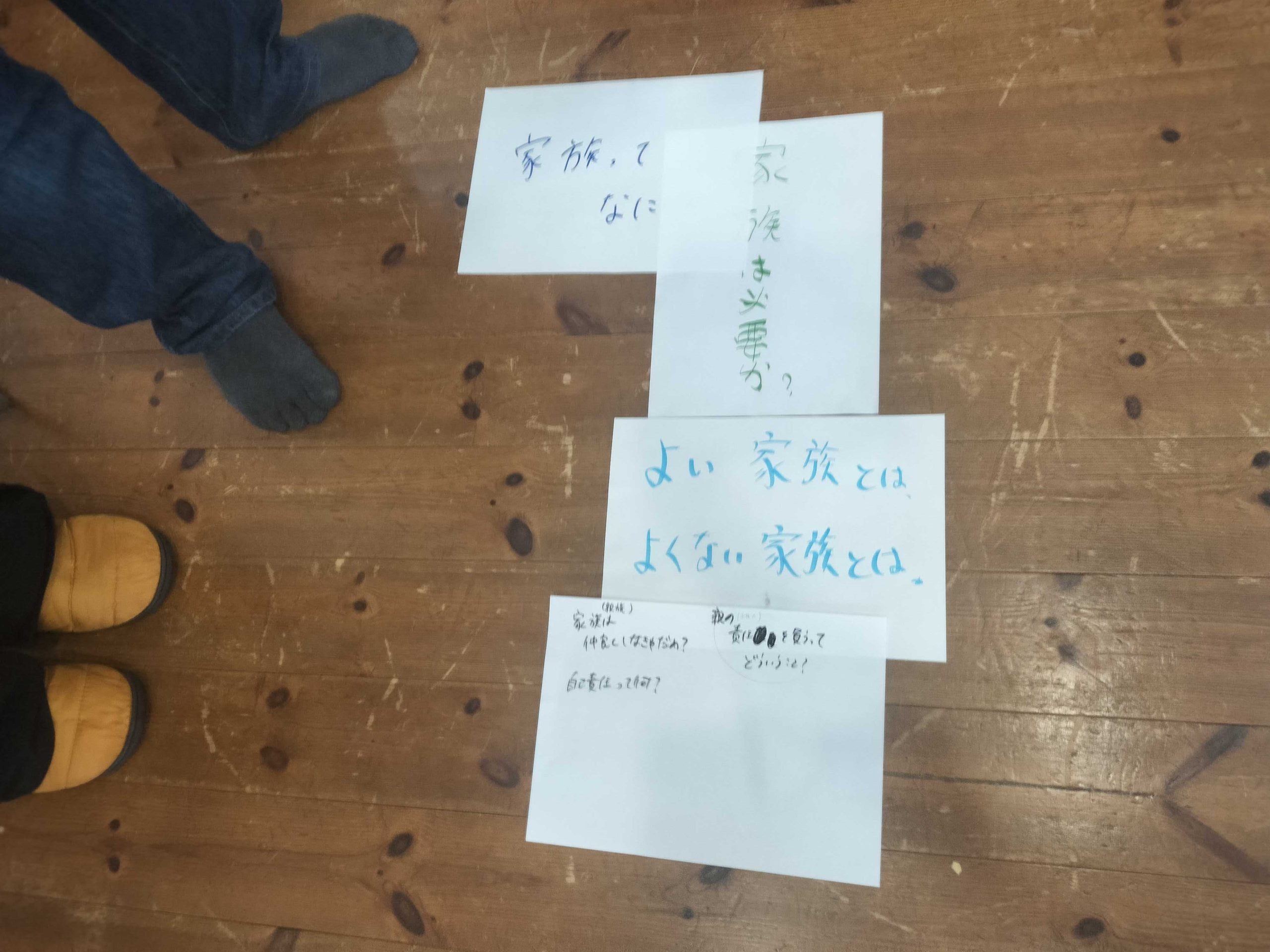

「よい家族とは?よくない家族とは?」

「よい家族とは、よくない家族とは」のグループでは、次のようなことが話し合われました。

・「よい家族」とは、家族の誰もが気持ちよく過ごせており、生き生きとしている家族のこと。

・「よくない家族」とは、家族の誰かが生き生きしていなかったり、誰かが我慢したり、嫌な思いをしている状態の家族のこと。

・昔の大家族では、家族の誰かが小さな子どもの世話をすることが自然だった。しかし、現代の核家族では、親が一時的に家を留守にする際、近所の人に気軽に子どもを預けることが難しい。

・小さな子どもを一時的に預かる「ファミリー・サポート」という制度はあるが、知らない人の家に預けることに抵抗を感じる親も多い。

・母親は、自分の子どもを「分身」のように感じる傾向があるため、他人の子どもを含めて平等に見ることは難しいかもしれない。

・夫と妻の間でも家族に対する考え方は異なるため、夫婦でオリジナルな家族像を築いていくことが大切ではないか。

・「これが最もよい家族の形」というものはなく、多様な家族のあり方を互いに尊重できる社会であれば、生きやすくなるだろう。

対話を終えて

シェアタイムが終わると、再び全員が輪になり、今回の対話を通じての気づきや感想を一人ずつ述べて、会を締めくくりました。

今回は、小テーマを決めるところから対話を始めたため時間はかかりましたが、その分、議論の内容は深かったと感じました。

また、参加者には40〜50代の子育て世代と、60〜80代の子育てを終え、現在は親の介護をしている世代が混ざっており、個々の経験だけでなく、世代ごとの視点の違いが表れていて興味深い対話となりました。

さらに、男性と女性の家族観や役割観の違いについても知ることができ、有意義な時間でした。多くの参加者が指摘していたように、一つの家族だけで子どもの成長を見守り、責任を担うことは難しく、コミュニティや社会全体で支える仕組みが必要だと感じました。その際、地縁コミュニティに限らず、同じ価値観を持つ人々が集まるテーマ・コミュニティからの支援も重要であると改めて思いました。(MT)