猪名川町教育長のお話を聞きました

猪名川学シンポジウムがあり、猪名川町の中西教育長のお話を聞きました。

中西教育長は、元六瀬中学校の校長でもあり、ESD教育の実践者の方でもあります。

こうしたご自身の経験から、「探究的な学び・猪名川学」の構想について、お話がありました。

探究的な学び・猪名川学とは

お話される中西一成教育長

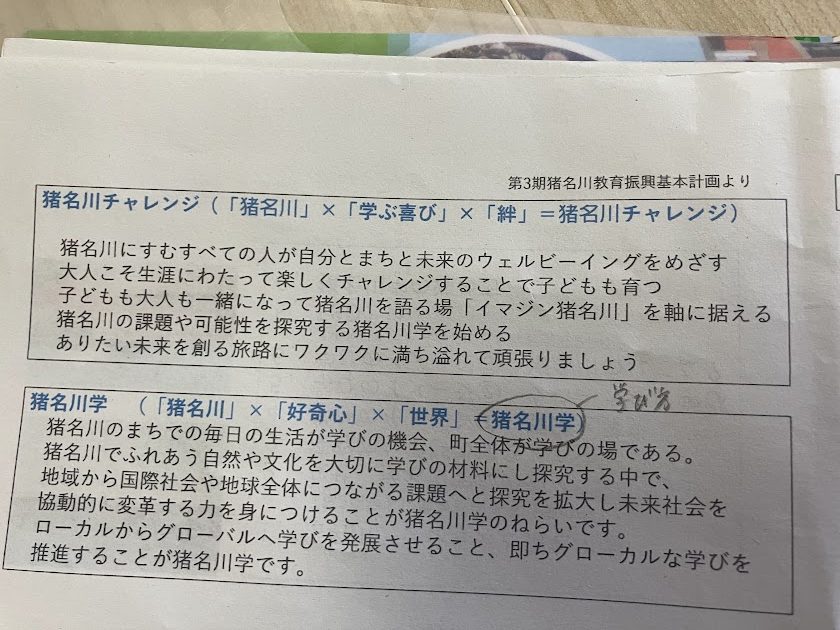

猪名川学とは、学ぶ内容を指したりとか、猪名川博士をめざすことではなく、「学び方」を指すものです。

①猪名川を学びのフィールドにした教科横断的な教育カリキュラム

②発達段階に応じた、総合的な探究的な学びと繰り返し行う螺旋構造

③総合的な探究的な学びを、教科学習の中に取り入れる

④地域探究から社会全体、地球全体への探究につなげるグローカルな学び

⑤対話的で協働的な学びを通して、学校や地域に学びの共同体をつくる

という説明をされていました。

コクレオの森も、ESD教育を行ってきているので、箕面こどもの森学園で大切に考えていることと、重なる部分が多く、教育長の立場の方が、こういうことを目指す時代にになったんだと、とても驚きました。

六瀬ほしのさとの役割

今、猪名川町に新しく「六瀬ほしのさと小学校(将来的には中学校)」の設置を目指していますが、ほしのさと小学校で目指している教育も、猪名川学とかなり近いので、ほしのさとでの実践が、猪名川学を通じて、猪名川町の公立学校へ、そして、全国の公立学校へと広がっていったらいけたらいいなと思います。(M.F)