現役高校生が企画したスタディツアー

2025年1月26日(日)、もりラボ企画にて「バリ島スタディツアーオンライン報告会」を開催しました。今回「バリ島スタディツアー」を企画、実施したのはなんと現在高校3年生の朴風歌さん。「高校生がスタディツアーを企画している」「しかも海外で」と聞いたときにはその行動力に驚きました。

「現地で何を見て誰と出会い、どのようなことを感じてきたのかぜひ教えてほしい!」と風歌さんにお願いし、このたびツアーに同行されたひできんさん(もと公立中学校校長)、大谷みみさん(特定非営利活動法人こども未来創造学園 事務局長兼学園長)とともに報告会をしていただく運びとなりました。

風歌さんは箕面こどもの森学園の卒業生。もともと教育分野に関心が高く、中学部3年生の時には卒業プロジェクトとして「オルタナティブ教育」をテーマに発表をしています(以下のリンクから発表動画が見られます。とても興味深い発表です)。

https://www.youtube.com/watch?v=jPkW7DiF_sw

卒業プロジェクトのまとめでも「気になったら必ず直接現地に行くこと」の重要性を強調していた風歌さん。風歌さんは何年も前からGreen Schoolに興味を持っており、さらに「どうせ行くなら一人ではなくツアーにしたら?」というおうちの方の勧めもあって、今回スタディツアーを企画することにしたそうです。

コロナ禍真っ只中の中学生時代には叶わなかった海外学校訪問がついに実現したということになります!

*ツアーは2025年も実施予定!最新情報は記事一番下のひできんさんのクラファンページよりご確認ください。

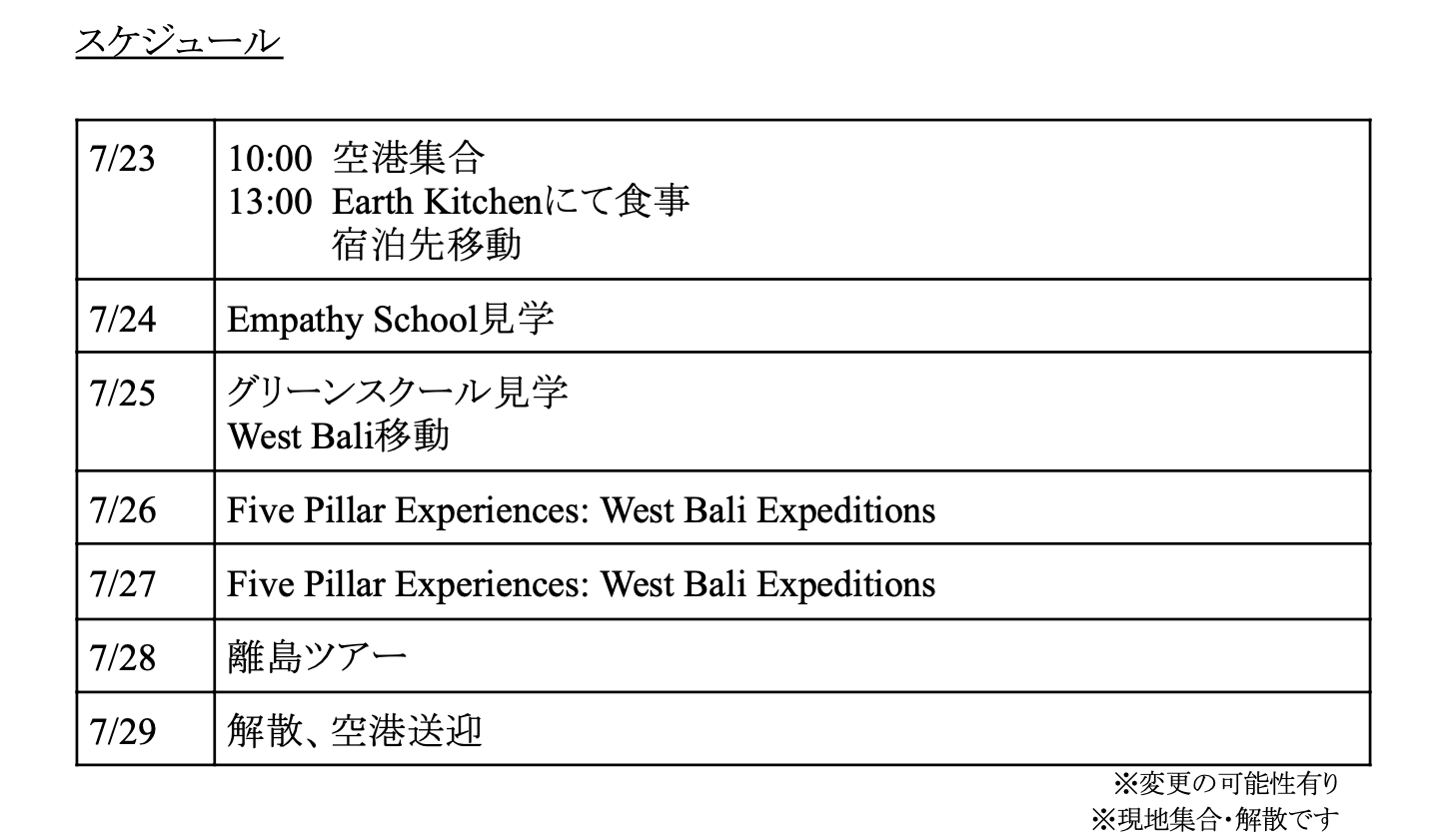

ツアーの行程(2024年7月実施)

今回のツアーは7日間。日本からの往復航空券は各自で手配し、参加者は現地集合・現地解散です。

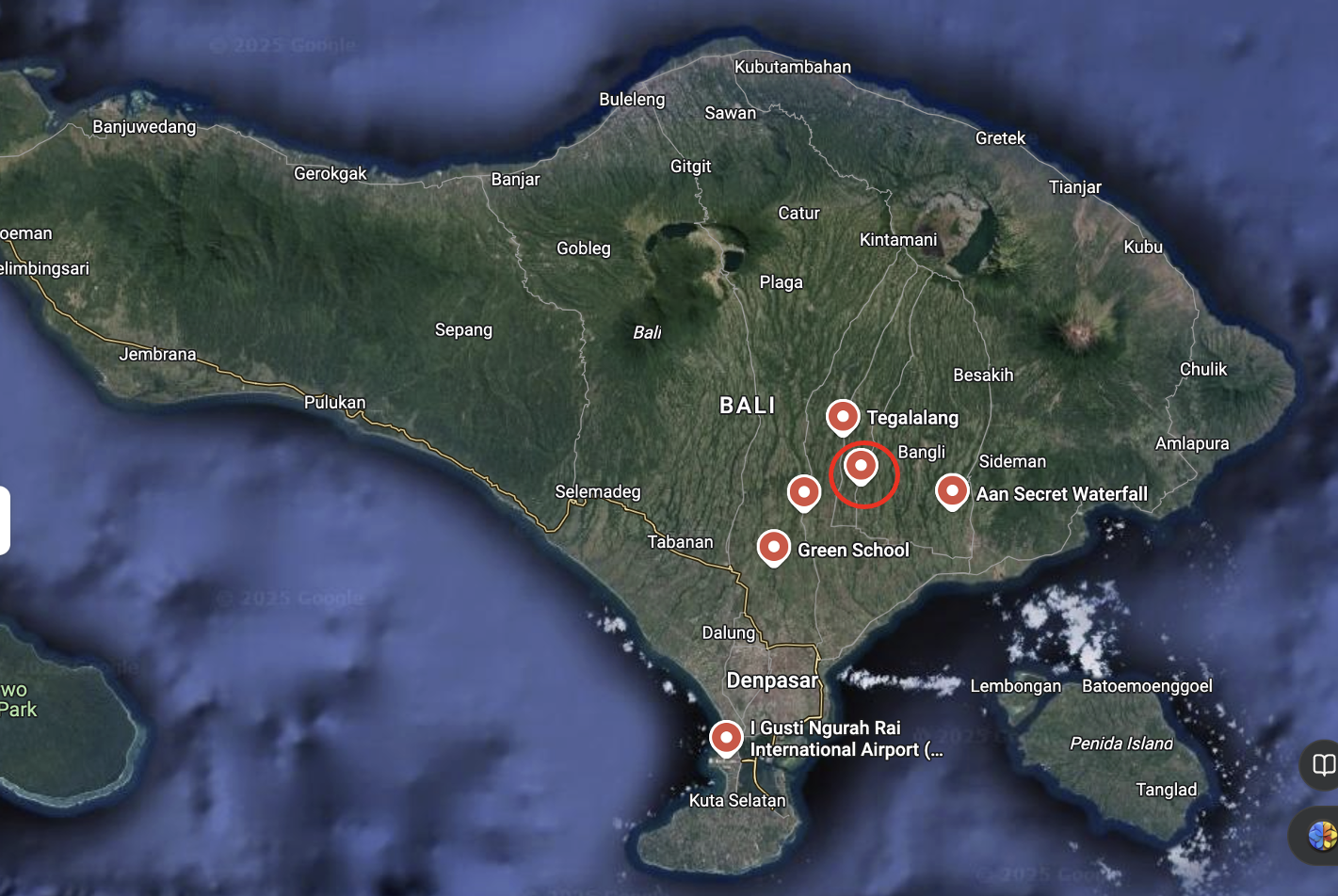

下の地図上の赤いポイントが今回のスタディツアーで訪問した場所を示したもの。

一番南が空港です。

Earth Companyが経営するレストランで集合

まず初めにEarth Companyが経営するオーガニックレストランMana Kitchen(スケジュール表にはEarth Kitchenと記載)で集合&昼食を共にした時の様子を伺いました。南国感満載のヘルシーな食事風景です。とても美味しそう・・・!有機農法で栽培された野菜がふんだんに使われたメニューが揃っています。

ホームページには「Earth Companyは日本、インドネシアで活動する2つの独立した法人の総称で、それぞれがミッションを実現するための重要な役割を担っています」との説明があります。

さらに事業内容について以下のように記載されていました。

バリ島でエシカルホテルMana Earthly Paradiseの運営、強い情熱とビジョンを持って人生をかけてSDGsに取り組むインパクトヒーローを支援する事業や、企業や学校向けに、SDGsを軸にしたオンラインアカデミー、インパクトアカデミー事業を実施している(法人HPより)。

人と社会と自然が共鳴しながら発展する、リジェネラティブな未来を創ることをミッションとしているEarth Company。ホテルやレストラン経営のほか、環境に配慮したさまざまなプロダクトを生産しているそうです。報告者の大谷さんはオーガニックシャンプー、コンディショナー、ユーカリオイルなどを購入し実際に使用してみたそうですが、どれも企業のビジョンに基づいた統一感のある製品で、使い心地がとても良かったとおっしゃっていました。

リジェネラティブなビジネスとは?:「リジェネラティブ」とは、生命そのものを育み続ける状態を生み出すことです。生命が絶えず生まれ変わり、新たな形態へと進化し、変化する環境のなかで反映していく状態です。(中略)従来のCSRやサステナビリティの取り組みのように、自分たちの活動による負の影響を軽減するだけでなく、まったく新しい形で世界と関わりながら、ビジネスあるいはそれを超えた営みを実践していくのです(『リジェネラティブ・リーダーシップ』英治出版, 2025年,p.119)。

エシカルホテルMana Earthly Paradiseに併設するMana Kitchenの説明については、以下のように記されていました。

命を育むオーガニックレストラン。遺伝子組み換えされていない在来種のたねを自然農法で育てた食材で、食べれば食べるほど体が喜ぶ料理をご用意しました。日本のお味噌、自家製の生きた発酵調味料(甘酒・塩糀・醤油糀)とインドネシア伝統のスパイス・香料をふんだんに使い、次の世代を創る料理を提供します。

Empathy School

2日目の訪問先はEmpathy School。「民主的で、自然に根差したSELの学校」 (A Democratic, Nature-Based SEL School)と紹介されることもあります(SELについては後述)。かの有名なGreen Schoolに比べ日本で得られる情報が少なく、オンラインイベント参加者の多くが興味津々だったのがこちらの学校。風歌さんがツアー実施直前に情報を得て、急遽日程に組み込みました。

英語のempathyという単語は日本語で「共感」と訳されることが多いですが、イギリス在住で作家のブレイディみかこ氏は「empathyは単なる”共感”とは違う」とし、sympathyとempathyを区別して以下のように説明しています。

共感(=シンパシー)というのは、他者に自然と同情したり共鳴したりして、気持ちから入っていくことですが、エンパシーは、もっと知的作業、意志的に行う作業であり、他者の立場に立ってその人の考えや感情を想像してみる能力のことです(NHKニュース, 「ブレイディ みかこさんに聞く “他者の靴を履く”ことの意味」, 2024年3月22日最終更新, https://www.nhk.jp/p/gendai/ts/R7Y6NGLJ6G/blog/bl/pkEldmVQ6R/bp/p4aAJ0Y874/)。

ブレイディ氏の著作『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』(新潮社, 2019年)を通じて「エンパシーとは”他者の靴を履いてみる”こと」という表現も有名になりました。

Empathy Schoolはハーバード大学教育大学院を修了したEric Gonzales-Payne氏が2020年に設立した新しい学校です。子どもたちの発達に応じたプロジェクトを通してSTEAM教育(Science: 科学、Technology: 技術、Engineering: 工学・ものづくり、Art: 芸術・リベラルアーツ、Mathematics: 数学を横断的に学ぶ)に力を入れていることが下のショート動画で紹介されています。

エンパシー・スクール・ウブドは、2歳から14歳までの子どもたち(とその保護者)に、情緒的で知的な体験型教育を提供する自然学校です。エンパシー・スクール・インターナショナルはハーバード大学で開発され、ホリスティックでエビデンスに基づいた教育の最新研究に従っています(学校HPより)。

自然豊かで広大な敷地をうまく利活用している様子や、そこに建てられた手作り感満載の学校施設を見学して、報告者のひできんさんと大谷さんは感銘を受けると同時に「これなら日本(自分)でも真似できそう」と感じたそうです。

そして、この学校の核となっているのがSocial Emotional Learning(SEL)。日本では社会的・情動的学習として知られ、SEL2.0と呼ばれるSEEラーニングに先立ち注目を集めてきました。

Social Emotional Learning(SEL)①自己理解、②セルフマネジメント、③社会や他者の理解、④対人関係スキル ⑤責任ある意思決定という5つの能力を育てるもの。対人関係能力育成とも呼ばれる( 『学校に対話と尊重の文化をつくる修復的実践プレイブック』2025年, 明石書店,p.52)。

子どもたちが安心して学び成長していくためには、大前提として心身のウェルビーング(=本人にとって心地良い状態)が保たれている必要があります。それにはまず、ネガティブな感情も含め自分自身の内面を見つめ言葉で表現することを学ぶプロセスが不可欠であると考えられています。

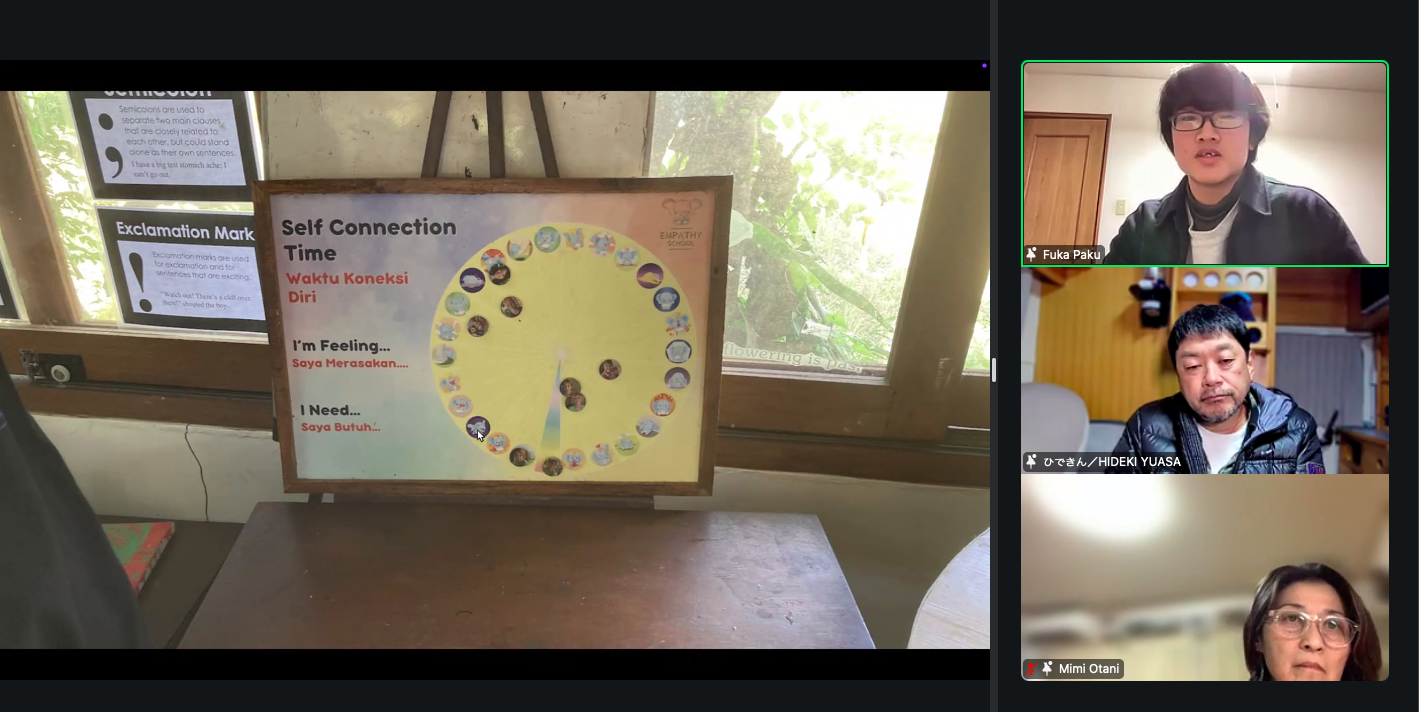

Empathy Schoolでは毎日「バッジ」(下の写真参照)や「エンパシーカード」を使った学びを実践しています。「バッジ」に描かれているのは、色々な姿や表情をした「象」。象はEmpathy Schoolのスクールシンボルでもあります。

「象の姿や表情をどういう感情として受け取り、どんな言葉で表現するかはその子次第。それぞれの子が異なった捉え方をして、それを使って自分の感情を自分の言葉で表現することを大切にしている」というお話しがとても印象に残ったと教えていただきました。

従来型の教育(ブラジルの教育学者パウロ・フレイレがいうところの「銀行型教育」)では、学び手は単なる容れ物のようなものとみなされ、「教師」が「生徒」に効率的に知識を詰め込むことが優先されてきました。しかし、学び手である一人一人の「ひと」は決して無機質な容れ物などではありません。学ぶ側も、そして教える側も、日々様々な感情を抱き、互いに影響し合うかけがえのない豊かな存在です。そもそも、感情を無視して有意義な学びを得ることなど不可能なのです。

自分の感情に気づくことや内面にうずまく感情を表現し相手に伝えていくことの重要性は、包括的性教育や修復的実践においても強調されています。

包括的性教育:性を「権利」として捉え、人権を基盤におき、コミュニケーションやジェンダー・セクシュアリティ平等、差別や暴力、社会的・文化的要因、メディアリテラシーなどを取り扱う。自己決定の重要性および個々人の選択が自己や他者に与える影響への気づきを促し、周囲の人たちとの健全な応答関係を築くために重要な教育であるといえる。

修復的実践:SELへの重要な概念的橋渡しとみなされている。元々は修復的司法と呼ばれ、対立・紛争解決に応報的・懲罰的対応を行うのではなく、被害者の回復に加害者も社会も責任を負い、対話と償いの行動によって、正義と公正を実現することを目指す司法制度の改革として出発した(『学校に対話と尊重の文化をつくる修復的実践プレイブック』2025年, 明石書店, p.34, p.245)。日本の刑務所で回復共同体を実践した毛利真弓・藤岡淳子の両氏によって学校における修復的実践を紹介する翻訳本(前掲)が2025年1月に出版され、日本での実践展開が期待されている(修復的司法や回復共同体について詳しくは映画&本『プリズン・サークル』をご参照ください)。

大谷さんは帰国後に行った教育委員会の講演でこの時もらった「エンパシーカード」を早速紹介してみたとのことで、教育委員会の先生方も大変関心を持たれたようです。

箕面こどもの森学園では「自分も人も大切に」を合言葉に「ありのままの自分を受け入れ大切にすること」、そして「相手のことも同じように尊重すること」が目指されています。Empathy School とこどもの森の実践には重なるところがあり、とても興味深かったです。

Empathy Schoolには2024年時点で40カ国以上の子どもたち約100名が通っています。在籍しているのは20%がインドネシア人家庭、残りの80%は移住者や海外駐在員家庭の子どもたちです。学級編成は年齢ではなく個々人の発達を重視しているとのこと(Eric校長が執筆した学校に関する論文に詳しい記述があります。全文PDFダウンロード可能)。学校は地域に開かれ、誰でも遊びにくることができます。

Eric Gonzalez-Payne, 2024, “Empathy School: A Democratic, Nature-Based SEL School”, Designing Democratic Schools and Learning Environments,pp.87-94

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-46297-9

Green School

続いて3日目の訪問先は2008年に設立されたGreen School。今では日本の学校から研修旅行先に選定されるほど有名な学校です。現在500名を超える子どもたちが在籍しています。

以下の紹介動画からは、広大な敷地に竹でできたバリ様式の美しい校舎が建ち並び、自然の中で子どもたちが生き生きと過ごしている様子を垣間見ることができます。

Green School を設立したカナダ人企業家ジョン・ハーディ氏によるTED Talk「私の夢、”緑の学校”」(日本語字幕つき)が公開されたのは14年も前ですが、今でも色褪せない本質的な事柄が語られています。ハーディ氏はカナダの小さな村で育ち25歳でバリに移住したそうですが、「アル・ゴア氏主演の映画『不都合な真実』を夫婦で鑑賞したことで人生が一変してしまった」と語っています。

映画をきっかけに環境に配慮した学校を創り、地域に恩返しをしようと決心したハーディ氏。完成した教室には壁がなく、竹製の黒板が使われ、机は必ずしも四角ではありません。電気は太陽光発電と水力発電でまかない、昼食はかまどで調理され、コンポストトイレが採用されています。

また、学校の活動では子どもたちが自主的に活動内容を決める「プロジェクト学習」が重視されているそうです。毎週金曜日にはプロジェクトに使える資金についてのミーティングが開かれ、子どもたちが自分のプロジェクトについてプレゼンを行い、使える資金はあるか、ないとしたらどうやって資金を集めるのかなどを考えます。視察に訪れた際には「校舎を建てるプロジェクト」が進行中で、プロジェクト遂行には保護者や専門家がたずさわることも多いとのことでした。

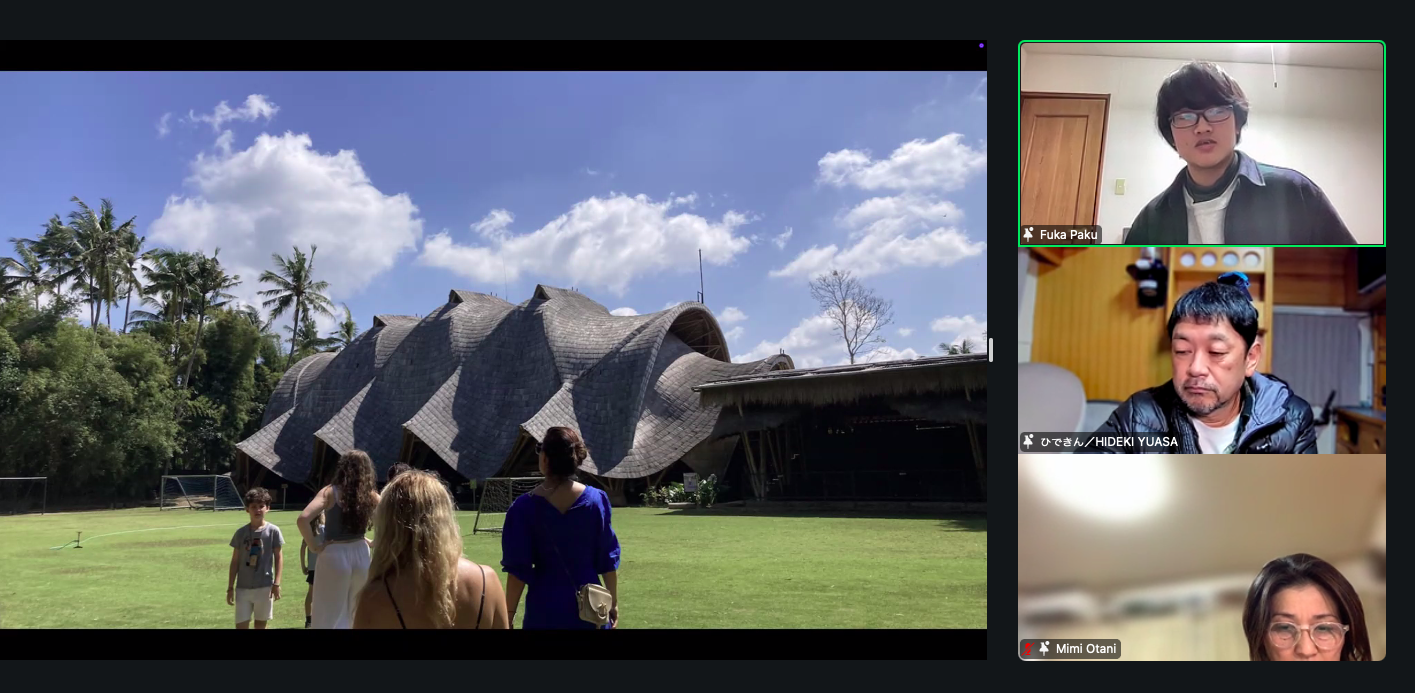

定期的に開催されている学校ツアーを今回案内してくれたのは、下の写真一番左に写っている中学生くらいの少年です(後ろにそびえ立つユニークな建物は体育館)。風歌さんはこの少年が世界各国からの視察参加者30名ほどを引き連れ、様々な質問にも堂々と答える姿に驚いたとのこと。「Green Schoolにおける教育の賜物なんだろうな」と感じたそうです。

とにかく学校の設備環境が素晴らしく圧倒されたと語る報告者のみなさん。2日目のEmpathy Schoolもバリ様式の建築様式を取り入れた建物が校舎となっていましたが、Green Schoolの設備は同じバリ様式でも規模もコストも桁が違うと感じたとのこと。それもそのはず、もとはジュエリー会社を経営し成功していたハーディ氏が会社を売却し、その資金が学校建設に投入されたという経緯があるそうです。

さらにGreen Schoolの学費は他のインターナショナルスクールと比較しても高額です。「裕福な人のためのエリートの学校」になっている側面があるのではないか、との指摘もありました(学校HPでは、現地奨学金プログラム【LSP】を通じて、インドネシアの学生を支援している旨が記されています。現在28名に奨学金を提供しているとのことですので、狭き門ではあるもののインドネシア人の子どもにも門戸は開かれているようです)。

このような素晴らしい教育をもっと広く多くの人が享受できるようにするにはどうしたらよいのか、ということも考えさせられました。

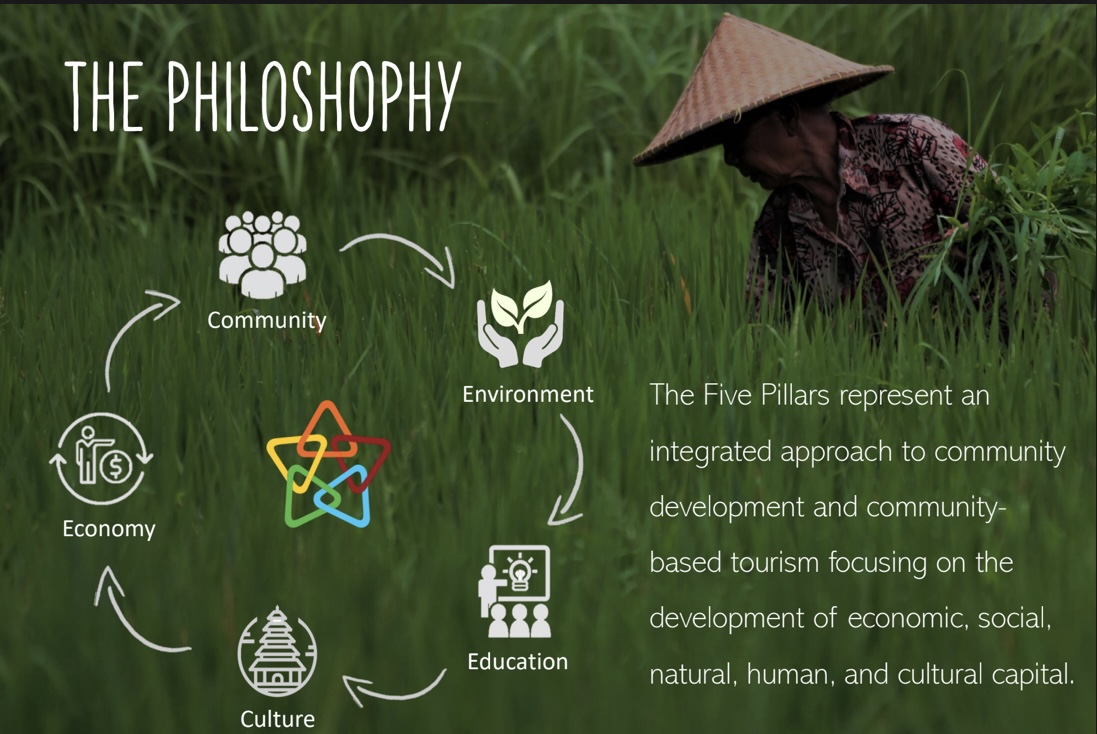

Five Pillar Experiences: West Bali Expeditions

最後に、バリ全土で様々なエコツアーを企画する団体「Five Pillar Experiences」のツアーに2日間にわたって参加した様子を伺いました。

Five Pillar Experiencesは教育を目的とした持続可能な観光プログラムを提供するほか、青少年技能開発プログラムや地域密着型プログラムも行っています。下の図に示されているように、地域の人々のコミュニティ、経済、教育、環境、文化を発展させながら、ユニークな体験を提供することに重点を置いています。

1日目のツアーでは、地元の子どもたちの学び場を作っているインドネシア人の男性(下の写真一番右)と活動しました。この男性は、バリの伝統的なダンスやバリ語、英語を子どもたちに教えているそうです。ダンス教室を見学したり、バリ島の伝統料理を一緒に作って食べたり、男性がいつもやっているゴミ拾いを一緒にしたり・・・。

彼は「一人が拾えるゴミの量は知れているけれど、拾い続けることが大事」と語り、地道な活動を続けています。

ひできんさんは、バリ・ヒンドゥーの慣習が今も日常に色濃く残る人々の生活を目の当たりにして、「日本でも”変わるべきもの”と”残すべきもの”があるのではないかと考えた」ということも教えてくださいました。

さらに2日目は、マングローブや蛍を観察したり研究施設でお話を伺ったりしたそうです。マングローブも蛍も、開発や環境汚染の影響で危機にさらされています。

写真は、マングローブを植樹した様子。

カヤックを漕いでマングローブを観察しました。

Five Pillar Experiencesで大切にしているのは、地元に根差した活動を続ける「ローカルヒーロー」と全世界の人をつなげること。

報告者のみなさんは、「一つ一つは大きな活動ではないけれど、小さいながらも意義のあることを着々と地道に積み重ねている人たちからは勇気をもらえたし、密なお話ができて学びが大きかった」「自分たちも日本のことをもっと考えなければいけない、日本で何ができるのかなということを考えさせられた」と語っていらっしゃいました。

フリーだった最終日には、ひできんさんのご縁でバリで柔道を教えている方の道場を訪ねていったほか、偶然の出会いから障害児対象の教育実践を行っているNPO団体にもいくことができたそうです。

NPO団体見学の際、大谷さんはそこの子どもたちが描いた絵を購入。帰国後にご自身が関わる療育施設のイベントでその絵を飾ったところ、とても好評だったとのこと。また、このスタディツアーでの出会いを機にインドネシアと交流活動を始めることになり、今もご縁が続いているそうです。

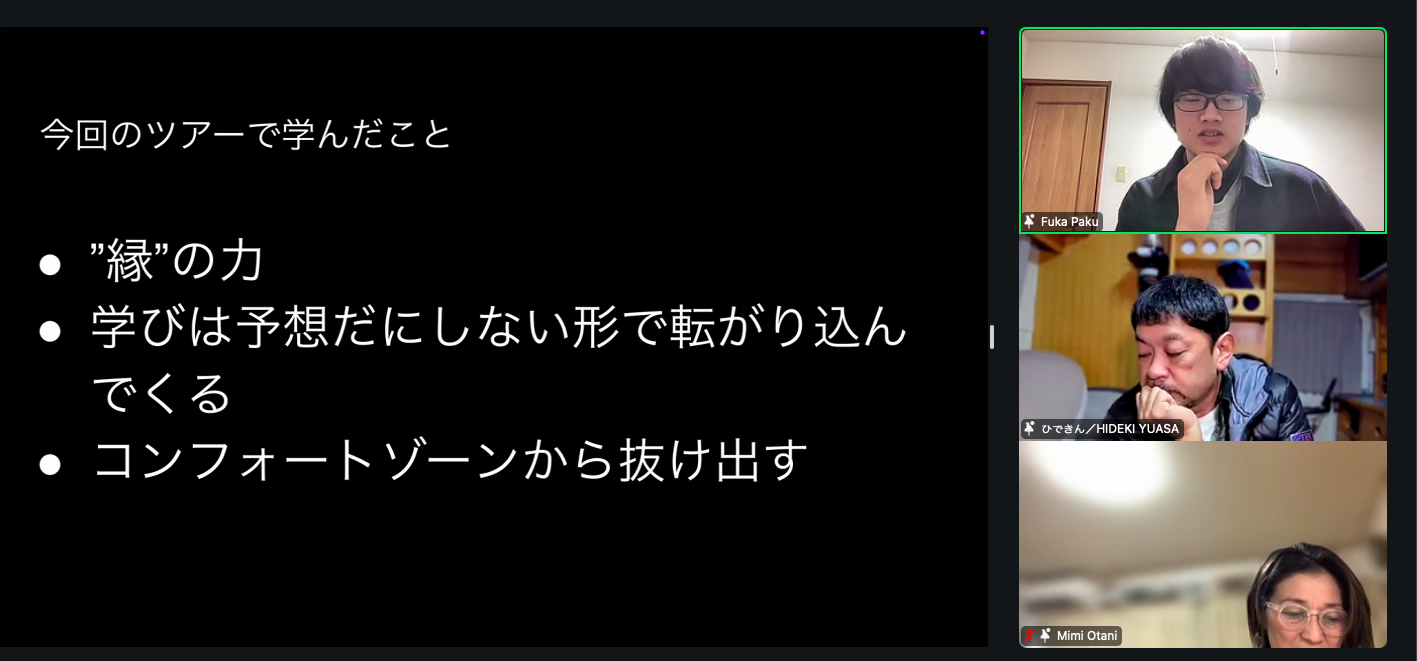

最後に風歌さんからのまとめがありました。もちろん事前に計画は立てていましたが、バリ島ではさまざまな「縁」の力によって思いがけない出会いや学びがありました。さらに、中学生のころ箕面こどもの森学園のスタッフから聞いた「コンフォートゾーン(自分の心地よいゾーン)を抜け出すことの重要性」についての話が印象に残っており、今回改めて予測不可能な状況で奮闘することが学びにつながる、と実感したそうです。

「大きくじゃなくていいから、コンフォートゾーンを抜け出すということをみなさんにも意識してほしいし、自分も今回それができてよかった」という風歌さんの言葉が素敵でした。

対話と共有

グループに分かれての対話の時間には、お話を聞いた感想と「コンフォートゾーンを抜け出すこと」について考えたことを話し合いました。

- 自分とは対立する考えを持つ他者と対話をしていくことに関心がある

- 報告のまとめとグループで話したことが重なってとても面白かった

- 自分は今海外に来ていて、まさにコンフォートゾーンを抜け出している状態

- 簡単に情報は手に入るけれど、実際に行かないとわからないことがある

- 場所を変えることだけではなく、変化を受け入れ楽しむのも「コンフォートゾーンを抜け出す」ことなのかなと思った

などなど、みなさん自分の状況に照らし合わせていろいろなことを思い巡らせ、共有しました。

報告者3名のお話はどれも刺激的なものでした。ツアーを企画した風歌さんの行き先選定や目のつけどころが素晴らしく、こんなふうに箕面こどもの森の卒業生が生き生きと活躍する姿を見るのはとても嬉しいことです。

今回の報告会でのお話は、日本の教育、その先にある社会の未来を考えていく上においても大きなヒントを与えてくれるものでした。美しい自然に囲まれたバリ島で、そこに住む人々が自分たちの生活と地球環境をひと続きのものと捉え、様々な活動を実践していることを学ぶことができました。また、一連のお話を伺い、教育とは本来、自然の一部である自分自身の命の尊さを大人と子どもがともに感じていくことから始まるのかもしれないとも感じました。

貴重なお話をお聞かせいただいた報告者の風歌さん、ひできんさん、大谷さん、そして参加者のみなさま、本当にありがとうございました。

クラウドファンディング実施中&今年もバリ島訪問計画中

バリ島スタディツアーは2025年も開催を目指しています。報告者のお一人のひできんさんは、”固定観念のカラをパリンと割る”「カラパリツアー」を国内外のほかの場所でも実施していきたいということで、クラウドファンディングを実施中です。ぜひリンク先をご覧ください!

https://www.reservestock.jp/shared_projects/index/1523

(文責:敷田佳子)