9月よりシーズン2がスタートしました

シーズン2のテーマは「現実は内面の投影」

パートナーや子どもなど、相手を通して自分自身の内面をより深く見つめていきます。

参加されたみなさんが、自分を苦しめていた思い込みから解放され、

より自由に軽やかに生きていけますようにと、願いを込めながら始めさせていただきました。

9月もたくさんの方にご参加いただきました。

土曜のお昼、子育てカフェ☕

木曜の夜は子育てBAR🍷

「対話」って何だろう

今月のテーマは「対話」ですが、

そもそも「対話」ってなんでしょう?

似た言葉に「議論」「ディベート」などがありますが、それと何が違うのでしょうか。

また、親が子どもに対してよくやるものと言えば

「小言」「お説教」

ではないでしょうか。

親としては子どもと話し合っているつもりでも、

親ばっかりが一方的にしゃべっている、そんなことってよくありがちですよね。

それって「対話」と言えるでしょうか?

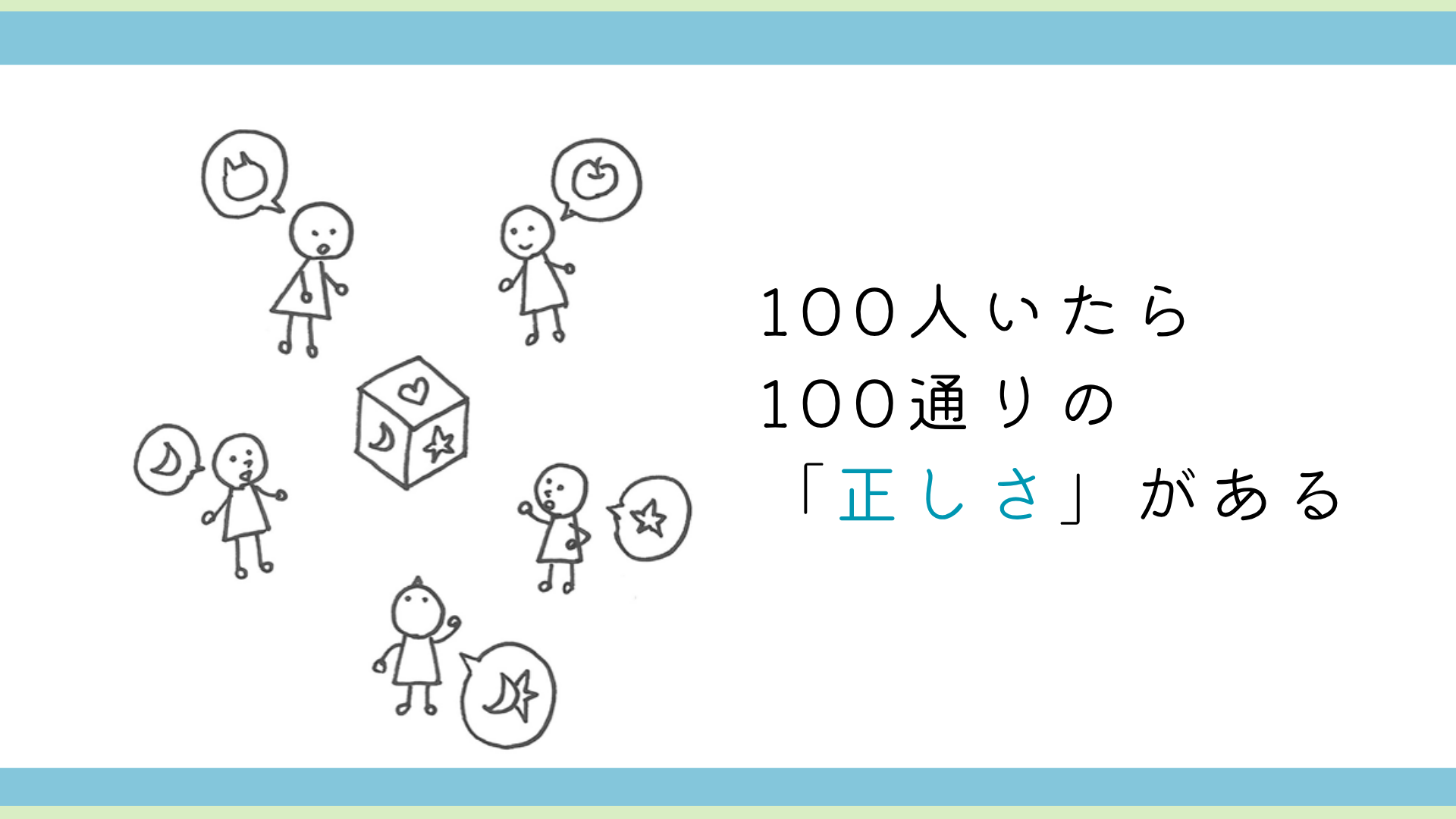

100人いたら、100通りの「正しさ」がある

これは、対話のベースになる考え方です。

わたしたちは無意識に、相手も自分と同じ世界を見ていると思い込んでいますが、

実は100人いたら100通りの世界が存在しているのです。

こちらのイラストを見てください。

真ん中にキューブがあって、それぞれの面には違う柄が書いてあります。

手前右側の人から見たら、これは「星」に見えますが

手前左側の人からは、「月」に見えています。

このように、同じキューブでも見る角度が違えば見える世界が違ってくるのです。

このようにわたしたちは、自分が見えているものを「正しい」と思い込んでいるのです。

だから別の人が「これはりんご」と言うと、

「そんなわけがない!」と否定したり、

「これは星なんだ」と自分の正しさを主張したりしてしまうのです。

100人いたら、100通りの「正しさ」がある。

それをベースに考えると、

「自分からは星に見えるけれど、相手にはりんごに見えるのかもしれない。」

と、相手の考えを受け入れることができるようになります。

これが対話のスタンスです。

「対話」とは、

自分も相手も大切にするということ

対話のスタンスとは、

「わたしはこう思う」

「あなたはそう思うんだね」

と、お互いの考え(正しさ・世界)を同じテーブルに乗せる、そんな感覚です。

どちらの意見も同じく大切に扱う。

自分を伝え、相手を聴く。

そのくりかえしの中で、お互いの理解が少しずつ深まっていきます。

対話とは、自分も相手も大切にするということ。

自分を大切にするとは、自分をすなおに伝えること。

「すなおに」というのがポイントです。

あれこれ戦略を練って自分の考えを通そうとしながら話すのは、真逆のことです。

相手を大切にするとは、相手の靴を履くかのように聴くこと。

つまり、共感的に聴くということです。

「議論」や「ディベート」、「お説教」には、「聴く」という行為が抜け落ちています。

そこが「対話」との大きな違いです。

とはいえ、言うは易く行うは難し。

では、子どもやパートナーと対話をしてみようと思うとき、

どんなことに気を付ければいいでしょうか。

後半では、対話の前にしておくといいことと、

実際に対話中にうまくいかなくなった時のコツをいくつかお伝えしました。

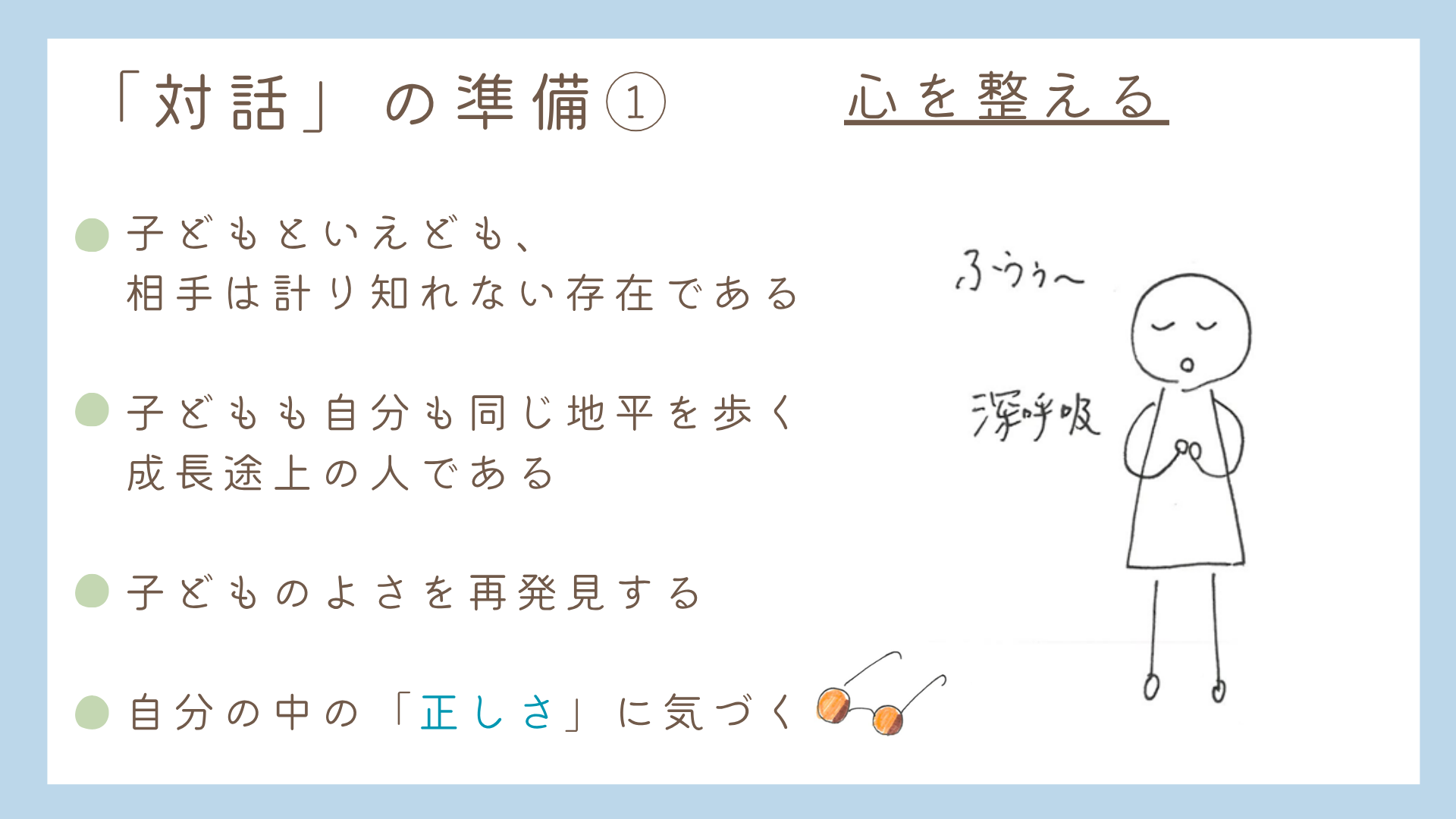

対話の前には心を整えよう

わたしたちが子どもやパートナーに何か言いたい時って、

たいてい注意や小言が多いのではと思います。

相手に対して困ったな、なんとかしたいな、と思っているので、

イライラしたり、腹が立っていたりするかもしれません。

そんな状態で話し合いを始めても、なかなかいい対話にならないですね。

なので、まずは心を落ち着け、整えましょう。

心が整ったら、さあ、対話を始めましょう。

こんな時、どうしたらいい?

対話中の困りごと対策

ここからは実践編。

実際に対話する中で起きてきそうな状況への対策をお伝えします。

①子どもが反発してきたら・・・

すかさず「聴くモード」に切り替えましょう。

反発するということは、相手は言いたいことがあるのです。

それを聞かずにこちらも言い続けると、結局言いたいことのぶつけあいになり、

対話ではなくなってしまいます。

②だんだんイライラしてきたら・・・

いったん離れましょう。

トイレに行ってもいいし、冷蔵庫に飲み物を取りに行くのもいいですね。

そしてその時に、対話の準備編でお伝えしていた「心を整える」をやってみましょう。

また、「ママ、なんだかもやもやするわ」と自分の感覚を伝えてみるのもいいですね。

③話が平行線になったら・・・

解決を急がないことです。

1回の話し合いで解決しようとせず、日を置いて再度話し合いを持ちましょう。

時間を空けることで、お互いの考えが整理されたり、気持ちが切り替わったりする場合があります。

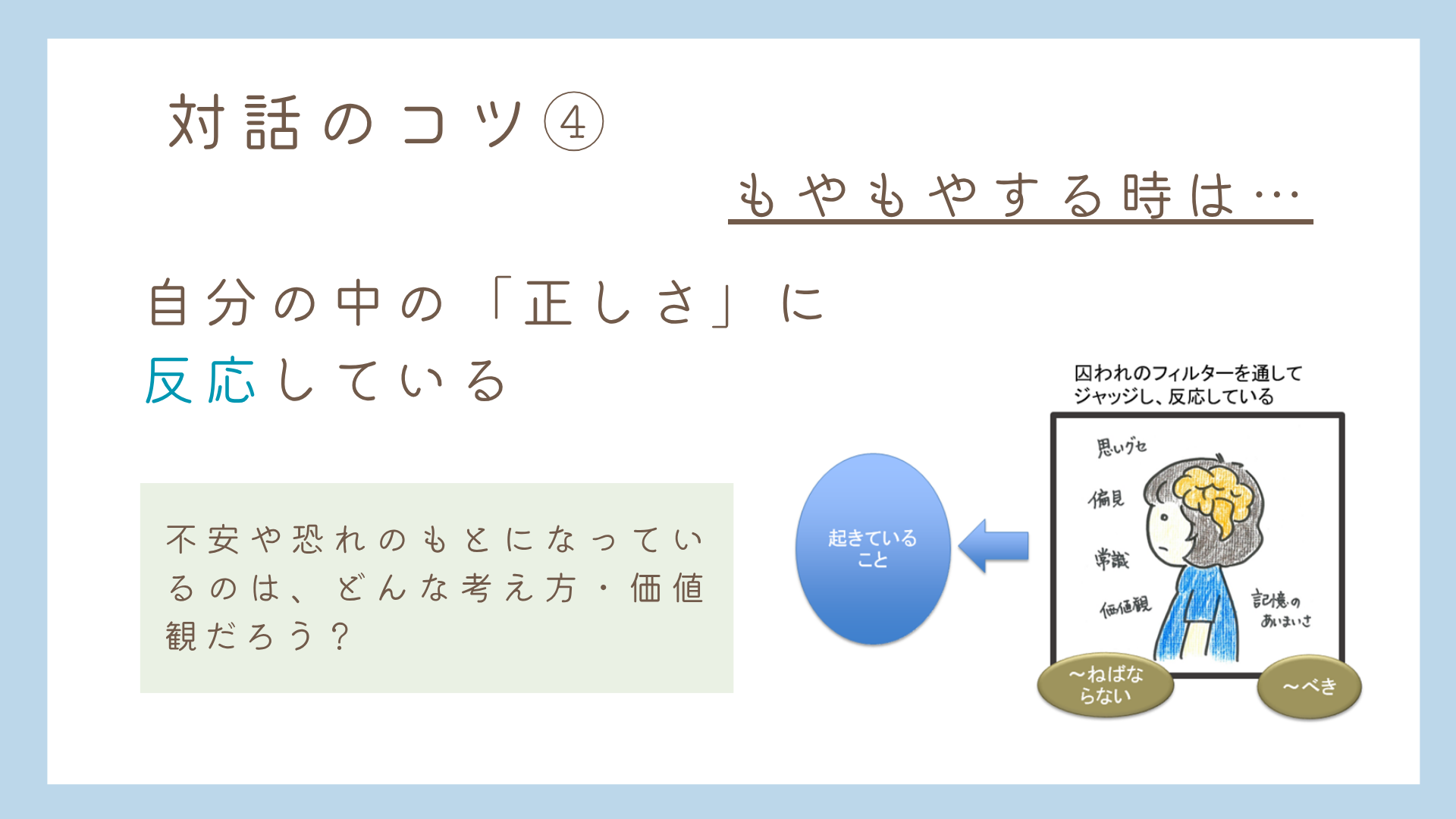

もやもやする時は、

自分の中の「正しさ」に反応している時

もやもや、イライラ、なんだかすなおに聞けない・・・

それは、相手の言ったことが自分の中の「正しさ」に反応しているサインです。

例えば子どもが

「学校に行きたくない」

と言った時、親の中にネガティブな思考が浮かびます。

「学校には行くものだ」

「学校に行かなくなったらまともな大人になれない」

「わがままだ」

「わたしは仕事があるのに、この子が休んだら仕事に行けなくなる」

などなど。

「学校に行くべき」

「わがままを言ってはいけない」

「子どもを一人で家に置いておけない」

といった「正しさ」に反応しているのです。

そして、これらの考えの元にあるのは、恐れや不安です。

そんな時、親は子どもを自分の思い通りに変えようとしてしまいがち。

でも、それは相手を尊重するというあり方とは真逆になってしまいます。

「子どもを思い通りにしたい」という思いが自分の中に潜んではいないか?

そう自分に問う姿勢が大切です。

対話してみよう!

さて、ここからは実際に参加者のみなさんに、親役、子ども役となって

対話のロールプレイをしていただきました。

今回は、

「小3息子が水筒を何本も無くして困り果てているお母さん」

という設定で、対話をしていただきました。

会場からは「まるでうちの子のことみたい」という声が笑

ロールプレイをすることで、前半に聞いた知識としての理解が、

体感を通した理解へと深まっていきます。

親が自分の気持ちに素直になることから始めましょう。

最後にみなさんと気づきのシェア。

その中から一部ご紹介します。

・今回のロールプレイを通して、話を始める前に子どもの時間があるか聞くなど、小さなことでも配慮をすることで問題が解決しやすくなるのではないかと感じました。

・親が想定する答えに誘導するのではなく、子どもの意見を大切にすること、一緒に解決策を探していく姿勢が重要だと改めて感じました。

・子どもが「自分は悪くない」と言い張るときでも、「悪くないと思っているんだね」とその鎧の状態のまま受け止めることが重要だと感じました。

・その場で解決しなくても、「お母さんはこういうふうに思っていたんだ」と知るだけで、その後に時間をかけて何かが変化していく可能性があると感じました。

・自分は普段から「こうすべき」「ここはこう」といった規範を先においてしまい、「水筒をなくされて悲しい」という自分の素直な気持ちを伝えていなかったことに気づきました。対話において、自分を大切にすることができなければ、相手にも本当の気持ちは伝わらないのだと感じました。

・「なんで無くしたん?」「どこで無くした?」という態度が答えにくくさせてしまっていることに気づきました。ロールプレイで親役の方がやってくれたように「なくしちゃったんだね」と聞いてもらえると、素直なところが引き出されていくんだと思いました。

・叱られるのではなく共感してもらうことで、素直に自分が悪かったなとか、どう気をつけたらいいかなという考えになれる。共感を大事にしていきたいなと思いました。

対話は、自分も人も大切にすること。

自分を素直に伝え、相手の靴を履くように聴く。

難しいかもしれませんが、日常の中に練習の機会は山のようにあります。

日々の生活に対話を取り入れることで、ただ問題が解決するだけでなく、親子の絆が深まります。

聴いてもらう体験は子どもの自己肯定感を育みます。

ぜひ、対話をしてみてくださいね。

最後はみんなで「対話」をイメージしたポーズで☕️

BARのみなさんのイメージした「対話」ポーズはこちら🍷

次回は「感情に振り回されない私になる」

さらに自分の内側に深く潜っていきます。

メインファシリは、コーチングコーチのゆうさんです。

お楽しみに!

(守安あゆみ)

次回以降の予定

シーズン2「現実は内面の投影」

第1回 違いを超える。違いを楽しむ〜対話〜(終了しました)

第2回 「感情に振り回されない私」になる

第3回 良好なパートナーシップのつくりかた

第4回 現実は自己イメージの映し鏡

シーズン3「自己受容」(以下、仮タイトルです)

第1回 他者からの承認

第2回 自己承認

第3回 不完全を受け入れる

日 程:

子育てカフェ(土曜の昼)10:00-12:15

シーズン2 ①9/6 ②10/11 ③11/8 ④12/13

シーズン3 ①1/10 ②2/14 ③3/14

子育てBAR(木曜の夜) 20:00-22:00

シーズン2 ①9/18 ②10/16 ③11/13 ④12/18

シーズン3 ①1/15 ②2/19 ③3/19

詳細&お申込みはこちらから。

わたしを生きる*子育てカフェ&BAR~子どもと一緒に育っていこう~