コクレオブログ、新シリーズ「スタッフのつぶやき」

これまでコクレオのブログは子どもたちの様子やイベント報告など、

出来事ベースがメインでしたが、

ここにきてスタッフの想いも綴ってみるのもいいね、ということになり。

どんな人がどんな想いでコクレオで働いているのか、そもそもスタッフになったきっかけは?

何を大切にして毎日働いているのか、などなど。

スタッフも子どもたちの環境の重要なひとつ。

そんなことを発信していこうと思います。

第5回目は今年度から黒川里山センターに勤務している「なべちゃん」が書きます。

卒業式で漫才を披露しました。誘いに乗っていくれた中学生に感謝!!

なべちゃん(鍋内郷子)のプロフィール

・常勤スタッフ、こどもの森歴4年、現在は黒川里山センター勤務

・創価大学教育学部在学中に、休学して5ヶ月間、インドのコルカタ郊外にあるNPOにてボランティア活動を経験。

・卒業後は一般企業にて営業職として勤務。

・2014年~2016年、青年海外協力隊としてセネガルに赴任。帰国後はJICA(国際協力機構)国際協力推進員として大阪府を担当。

・2021年より、箕面こどもの森学園の中学部クラスを3年間、高学年クラスを1年間担当。

・2025年より、コクレオの森が指定管理を担う黒川里山センターにて勤務。

学校に息苦しさを感じていた10代

10代の頃、私は「学校」という存在に強い違和感を抱いていました。

「どうしてみんな同じ服を着なければならないのか?」

「先生や大人はそんなに偉い?」

「勉強は好きだけど、学校の勉強は自分が本当に学びたいこととは違う気がする」

そんな疑問や反発を抱えながら、悶々とした思春期を過ごしていました。

そしてその頃から、開発途上国にも関心を持つようになりました。

「学校に通えるけれど、学校を好きになれない自分」と、「学校に行きたいと熱望するけれど、学校に通えない彼ら」とは何が違うのだろう。彼らのために何かできることはあるだろうかと思うようになっていました。

「教育」に関心を持ち、大学では教育学部を選びましたが、教員になりたいわけではなく、漠然と「学校ではない学びの場」を求めていました。周囲に教員志望の学生が多いなか、自分はどこを目指せばいいのか分からず、模索する日々でした。

海外で見つけた「生きる力」

社会に出る前に、自分のやりたいことをやろうと決め、大学を1年間休学することに。語学研修で訪れたインドに惹かれ、半年間アルバイトで資金を貯めて渡航しました。コルカタ郊外の家庭にホームステイしながら、5ヶ月間、ヨーロッパなどから来ていた他のボランティア仲間とともに現地のNGOが運営する学校での活動に参加しました。

大学卒業後は経済的に自立したくて、食品会社に就職。営業職としてやりがいも感じていましたが、男性ばかりの職場で自分の将来像が描けず、青年海外協力隊への参加を決意しました。セネガルでは港町に派遣され、魚の燻製や干物を作る女性たちと活動しました。

協力隊での2年間は「やりたいこと」「できること」「求められること」がうまくかみ合わず、もどかしさを感じる日々でした。

それでも、インドやセネガルでは人間の生命力を感じることができました。生きることは、1日1日の生活の積み重ねであり、人は強くしたたかに生きていけるということを教えてもらいました。

- 加工場の女性たち

- 港町の風景

- セネガルの家族

子どもを育てる環境に関わりたい

帰国後、開発途上国との関わり方を探る一方で、日本の子どもたちを取り巻く環境が気になるようになりました。

10代の若者が絶望して自ら命を絶つ——そんなニュースを目にするたびに、日本はこのままでいいのかな、この社会で子どもたちはどのように育っていくのだろうかと思いを巡らせていました。

セネガルで日々感じていた「人と人とのつながり」が、日本では希薄に思えました。

折しもコロナ禍で、社会全体に息苦しさが漂っていた頃です。

「教える立場ではない形で教育に関わりたい。子どもを育てる環境づくりに携わりたい」

そんな思いが募り、地方移住も視野に入れて各地を視察していました。

そのとき、協力隊の友人から「面白い学校があるよ」と紹介された本をきっかけに、箕面こどもの森学園と出会いました。

「おもしろそう」という直感でインターンを始めてから、中学部のスタッフを募集していることを知り、専任スタッフとしての採用が決まりました。

こどもの森での日々

こどもの森では、「自分を大切にする」「人を大切にする」ことが土台になっています。

社会では「人を大切に」と言われることが多いですが、「自分を大切にする」ことは忘れられがちです。

ここでは、子どももスタッフも一人の人間として、「自分らしくあっていい」という安心感があります。

こどもの森に来て、本質的に自分が好きなことに素直になれる感覚が蘇りました。

いつの間にか自分で作っていた「私はこういう人間」という枠から、ふっと解放されたような気がします。

プロジェクトの時間の中で、自分の好きなことをしながら自分を満たしていく。

話し合いを通して、自分と異なる人とも同じ場にいることを、ゆるやかに受け入れていく。

ここでは「自分を大切に」「人を大切に」が、言葉だけでなく、日々の営みの中に根付いています。

こどもの森にいると不思議な感覚になることがあります。子どもたちは、他の人のことを「そうなんだ」と受け止めるような柔らかさを持っています。みんな同じでなくていい。同じでなくても同じ場にいられる——そんな空気が流れています。

行事はこどももおとなもとことん楽しむ!ハロウィンでは個性が爆発します(笑)

高学年の修学旅行はとことん話し合ってみんなで行き先を決めます。なかなか決まらないけど、どこまでも話し合う…!

中学部での悩みと気づき

中学部を担当していた頃は、悩みと迷いの連続でした。

思春期は、心と体が思うようにコントロールできず、焦りや苛立ちを感じる時期。

私は当初、そんな中学生に「何かしてあげなきゃ」と力んでいました。

でも、卒業していく彼らを見送るたびに気づかされました。

目の前にいるのは、自らの課題を受け止めて生きていく力を秘めた人たち。

いつしか、私の中にいた悶々とした10代の自分も、こどもの森で癒され、解放され、一緒に成長させてもらったように感じています。

好きなことが広がる・深まるプロジェクトは大事な時間。1日の中で一番好きな時間です。

好きなことがあるって、すごい。その人を支えていく柱になると思います。

2022年、中学部は研修旅行でベトナムへ。文化や言葉をこえて、すてきな人たちとの出会いがありました。

里山との出会いと新たな挑戦

コクレオの森は、オルタナティブスクールの運営だけでなく、さまざまな活動を展開しています。

その拠点のひとつが、兵庫県川西市北部の自然豊かな里山・黒川です。

子どもたちにとって、自然が身近にあることはとても大切だと感じています。

人間以外の命の存在を感じ、自分も自然の一部であるという感覚。

そして、自然とともにある人の暮らし——里山の魅力に、私はすっかり惹かれてしまいました。

コクレオの森が「黒川里山センター」の指定管理を担うことになり、2025年から私もこどもの森を離れて黒川で働くことを決めました。

今は、黒川の環境を生かしてさまざまなチャレンジをしています。

うまくいかないこともありますが、「こんなことしてみたら面白いかも」「あんなこともできるかも!」と、わくわくしながら働けることが何より嬉しいです。

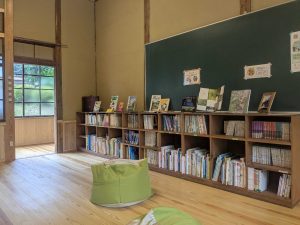

自然に囲まれた黒川里山センター。ゆったりとした時間が流れています。ぜひ遊びに来てください!

- 日本一の里山・黒川の景色

- どんぐり図書室

- 旧黒川小学校の建物

「そのとき興味のあること」を選んで生きてきた私にとって、やりたいことに挑戦できる環境があるコクレオの森に出会えたことは、ある種自然な流れだったのかもしれません。

人生を楽しくおもろく生きようとする大人が、もっともっと仲間になってくれたらいいなと思います。

(鍋内郷子)